“人事の制度”と言うと、あなたはどういうものを思い浮かべるだろうか。多くの人は、評価制度をイメージするかもしれない。

しかし、実際の人事制度は4つの制度から成る。

等級制度、評価制度、賃金制度、教育制度の4つだ。評価に関する制度は1つのパーツに過ぎない。

各制度を端的に表現すると、以下のようになる。

| 等級制度(役職制度) | 会社が社員に求めるものを明示する。 |

| 評価制度 | 求めるものに対して、出来不出来を評価する。 |

| 賃金制度 | 等級(役職)や評価に沿って、賃金を決める。 |

| 教育制度 | 会社が求めるものを社員に理解してもらい、教育する。 |

この記事では、4つの制度の概要の説明にとどめ、詳細な方法論は別記事に記載したい。

記事を分けるのは、概要を知ることで、まずは全体像を俯瞰して欲しいからだ。

初めての方にとっては、等級制度がイメージしにくいかもしれないが、等級こそが人事の根幹となるため、しっかりと理解して欲しい。

等級は社内の格付け、役職は社外向けの格付けと考えれば良いだろう。

等級という表現に違和感があれば、役職制度、としてもかまわない。

1.等級制度(役職制度)とは

等級とは、社員をいくつかの階層に分け、各階層に対して会社が求めることを整理したものを指す。

わかりやすくイメージするために、社長と新入社員の違いについて考えてみよう。

- 社長であれば会社の最終利益に対して責任がある。(等級)

- 利益が多ければ高い評価を受けて(評価)

- 高い賃金が支払われる。(賃金)

- 利益を増やすためには、知識として損益計算書の理解が必須だ。(教育)

一方、新入社員に対して、利益責任を負わせたいと考える会社は少ないだろう。

- 最初に求めることは、早く業務を覚えることではないだろうか。(等級)

- 上司の指示通りに業務ができれば一定の評価を得ることができる。(評価)

- 初任給は横一線、という場合が多いだろう。(賃金)

- 業務を覚えるためには上司や先輩社員とのコミュニケーションが必要だ。(教育)

このように、社長と新入社員とでは、等級(求められていること)に応じて、評価・賃金・教育が異なる。

したがって、4つの制度で最初に設計すべきは等級制度(どの層に、何を求めるか)になる。

| 社長の場合 | 人事制度 | 新入社員の場合 |

| 最終利益を上げること | 等級 | 早く業務を覚えること |

| 利益額で評価 | 評価 | 指示の理解度、実行度で評価 |

| 利益額に応じて変動 | 賃金 | 初任給は一律 |

| 利益の出し方 | 教育 | コミュニケーションの取り方 |

等級制度が明確ならば、先ほどの社長と新入社員の違いのように説明できなければならない。

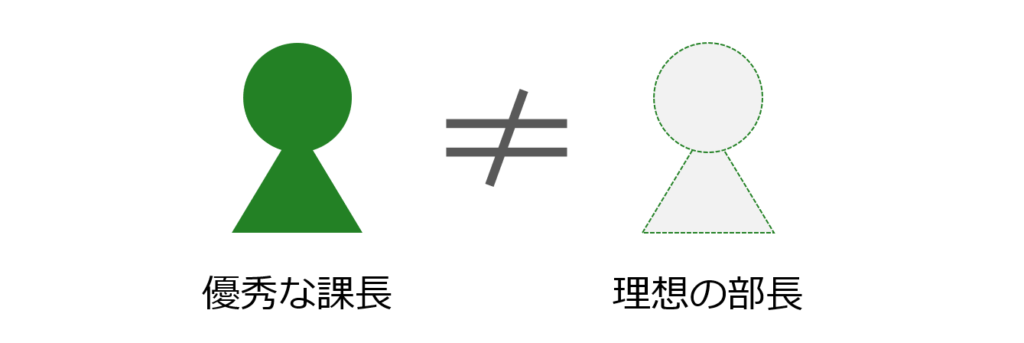

私がコンサルティングした多くの企業では、部長と課長の違いは身分の違いでしかなかった。

残念ながら、そうした会社では優秀な管理職は偶発的にしか育たず、人材育成に再現性を持たせることができない。部長は育成されてなるのではなく、生き残った人が部長となる。

多くの課長はプレーイングマネージャーとしては優秀だが、実際はマネジメントをしていない。実態は、“優秀なプレイヤー”だ。

多くの部長は、課長として優秀だったという理由で部長に昇格し、戦略を作成した経験がまったくなかった。戦略について深く考えたことがなければ、経営者の考えを深く理解することは難しい。

きちんとした部長に育って欲しければ、そもそも「部長とは何か」「部長に求めることは何か」を明確にする必要がある。

- 部長と課長の違いは何か。

- 課長とベテランの違いは何か。

- ベテランと中堅社員の違いは何か。

- 中堅社員と若手社員の違いは何か。

こうした違いを明確にすることは、社員に“成長の道筋”を示すことにつながる。

等級制度は、社員に成長の道筋(キャリアパス)を示すためにある。

等級制度の作り方が知りたい方は、『社員が育つ等級制度(役職制度)の作り方』で詳しく説明しているので是非ご覧頂きたい。

2.評価制度とは

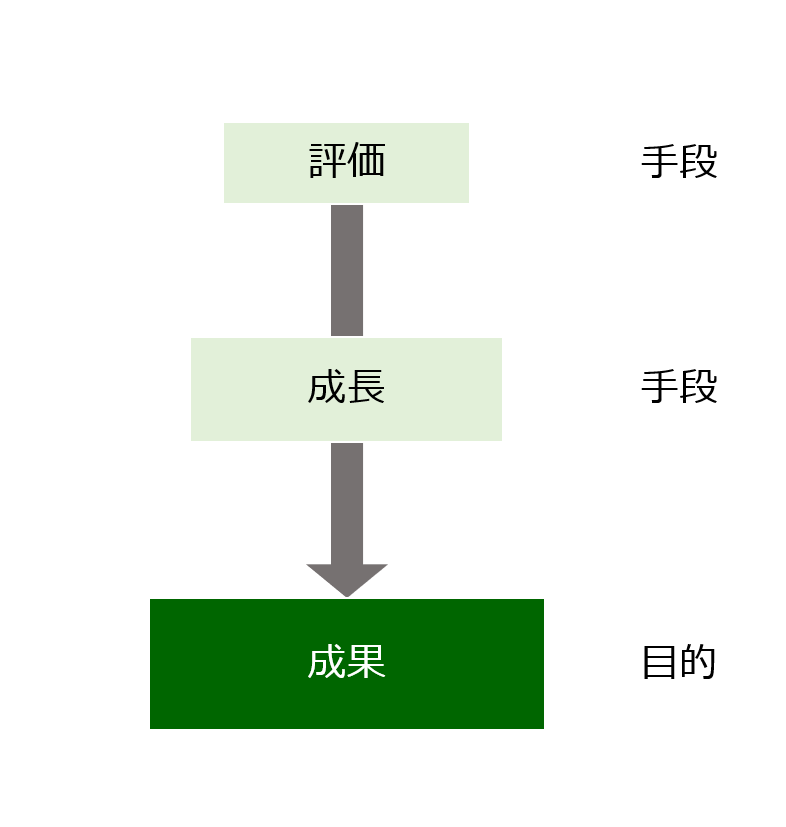

評価制度の考え方はとてもシンプルと言える。

ところで、何のために社員を評価するのだろうか?それは、会社が求めることをできるようになって欲しいからだ。

では、なぜできるようになって欲しいのだろうか?それは、成果を出して欲しいからではないか。

つまり、評価制度は成果を出すために存在する。

したがって、評価制度では、“成果”と“成果を出すまでのプロセス”を示すことが重要だ。

評価制度は、ある意味マネジメントそのものである。普段からマネジメントができていれば、制度作りは一瞬で完結する。

あなたの会社では、成果とそのプロセスが明確に示され、社員に共有されているだろうか。

成果とは

ところで“成果”とは何だろうか。

“成果”は良く使われる言葉だが、その割には定義が曖昧になりやすい。単なる“結果”と混同して使われることが多い。

しかし、成果と結果は別の意味を持つ。

結果とは、「あることから生じた状態のこと」に過ぎないが、成果は「会社が望む良い結果のこと」を指す。

成果には明確な意図が存在する。そして意図するところは会社ごとに異なるため、成果も会社ごとに異なる。

| A社 | B社 | |

|---|---|---|

| 状況 | 資金繰りが厳しい | 優秀な経営者が引退を控えている |

| 成果! | 短期間でキャッシュを増やすこと | 後継者(人材)を育成すること |

| 成果? | 人材を育成すること | 短期間でキャッシュを増やすこと |

例えば、資金繰りが苦しく、来月にもキャッシュが枯渇しそうな会社があったとする。(A社)

この会社では、短期間でキャッシュを集めることが成果と認定されるだろう。

それ以外のことは、一般的には大切と言われていることであっても成果と呼ぶのは難しい。

例えば人材育成は大切と言われるが、のんびり研修なんかやっている間に倒産したら、その人材育成に意味があったと考えるのは難しい。

他の会社ではどうだろう。

例えば、優秀な経営者が引退を控えた会社があったとする。この経営者は在位中に増収増益を繰り返してきたつわものだ。(B社)

この会社で目指すべき成果は、後継者の育成(人材育成)ではないか。

先ほどの会社とはまったく異なる結果が、成果となり得る。

会社の方針や、状況、時間軸によっても成果は異なる。

だからこそ、目指している成果を社員と共有することが、マネジメントでは大切になってくる。

評価制度の中で、自社の成果とは何かを示していこう。

特に間接部門では、成果の定義が曖昧になりやすいので注意が必要だ。

成果を出すまでのプロセス

「成果を出すために評価制度は存在する」、との考えに立てば、ここで大切なことは二つある。

第一に

「どのプロセスを評価したいか?」ではなく、

「どのプロセスをマネジメントすれば成果が出やすいのか?」を

自社なりに整理すること。

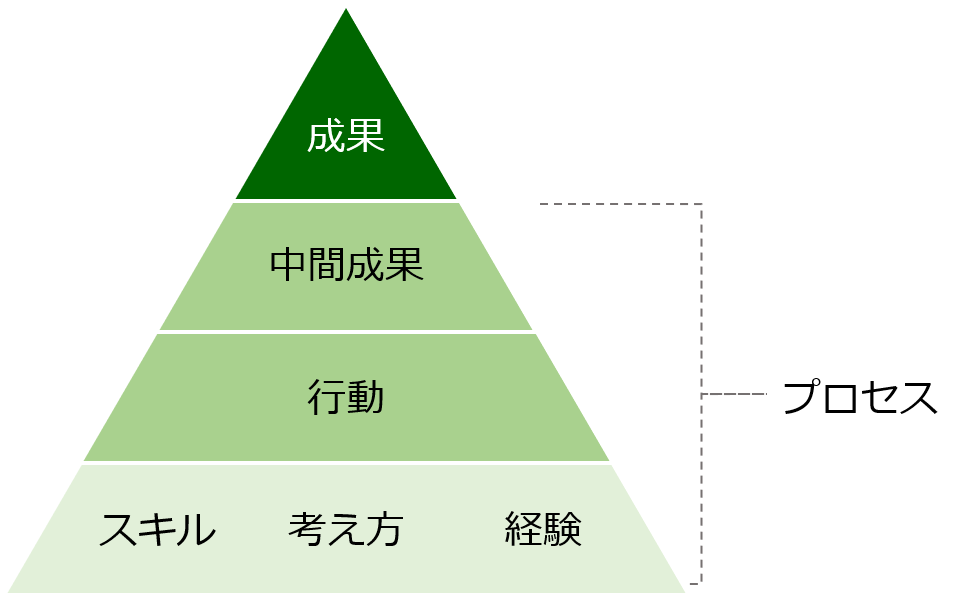

多くの管理職は、“中間成果”と“行動”をマネジメントしている。

“中間成果”と“行動”をマネジメントしたがる理由は簡単で、三角形の上にいけばいくほど、目に見えやすく成果までの距離が近いからだ。

三角形の下層にあるスキル・考え方・経験は後回しにしがちだ。マネジメントしても、すぐには成果につながらないため、成果を早く求める会社では軽視される。

基本的に成果と行動に焦点を当てるやり方で良いが、業界、職種によっては注意が必要だ。

IT分野では、スキルや知識の違いが、成果の違いに直結する。変化が大きな分野では、普段どんな行動しているかより、スキルや知識が大切になることがある。

接客業では、ホスピタリティーがモノを言う場面が多々あるが、ホスピタリティーでは考え方が先にあって、後に行動がくる。

どこをマネジメントすれば成果が出やすいか、試行錯誤することが、やがて成果につながる。

他社の事例をそのまま導入したり、コンサルタントの言われるがままに評価制度を作ってしまう会社があるが、試行錯誤を放棄することは、マネジメントの放棄に等しい。

良く考えて、マネジメントするプロセスを選んでいこう。

第二に、

「網羅的に考える」のではなく、「重点的に考える」こと。

戦略では“選択と集中”が基本であり、取り組むテーマの絞り込みが重視される。経営資源が分散すると、結果が出ないからだ。

評価でもまったく同じことが起こる。

“中間成果”や“行動”が100個もあると、どれも中途半端になる。どれもできていなければ、成果は出ない。

“選択と集中”は多くの人が認識している概念だが、評価制度には適用できていない会社が多い。

なぜなら、社員を正確に評価しようとすればするほど、評価項目は細分化され、項目数が増えてしまうからだ。

正確さは、細かさを要求する。そして絞り込みができなくなる。

しかし、よく考えて欲しい。

「社員を正確に評価すること」と「より大きな成果を出すこと」のいずれが大切であるかを。

より大きな成果を出せば、より多く報いることができるので、成果を出すことに集中したほうが社員にとっても良いのではないだろうか。

“正確さの圧力”に負けないよう、重点化して欲しい。

絞り込んだ目標・項目を徹底的に実践しよう。

評価制度は、成果を出すためにある。マネジメント・プロセスを描くことと同じである。

評価制度の作り方が知りたい方は、『成果に直結する評価制度の作り方』で詳しく説明しているので是非ご覧頂きたい。

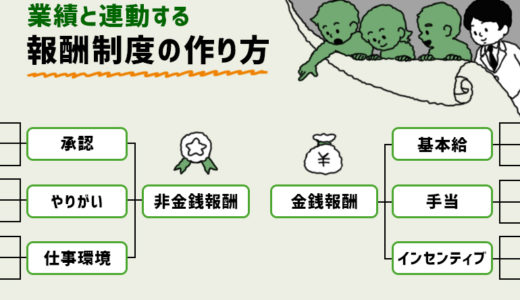

3.賃金制度とは

賃金制度の内容は、社員に対して強いメッセージを与えてしまう。

「与えることができる」とせず、「与えてしまう」としたのは、会社が意図しようと、しまいと、賃金制度は何かしらのメッセージを発してしまうからだ。

等級、評価でもメッセージを与えることは可能だが、やはり賃金は直接的でわかりやすい。

例えば、年齢給や勤続給を設ければ、「この会社に長くいてください」というメッセージを伝えることになる。

役職手当を手厚くすれば、「出世してマネジメントしてください」となるし、家族手当を設ければ、「安心して家族を増やしてください」となる。

非常にメッセージ性が強いので、社員に伝えたいメッセージをよく整理した上で、賃金制度を組み立てよう。

賃金体系の例

これまで様々な会社で、“メッセージ”を意図した賃金体系が作られてきた。

以下に例を示すので、あなたの会社で賃金制度を作る際の参考にして欲しい。

| 分類 | 賃金の名称 | 内容 | 伝えるメッセージ |

|---|---|---|---|

| 基本給 | 年齢給/勤続給 | 年齢や勤続年数の長さに応じて支払う | うちの会社で長く働いてください |

| 職能給 | 職務を遂行する能力に応じて支払う | 能力を磨いてください | |

| 職務給 | 担当する職務(仕事)に応じて支払う | より高度で価値ある仕事をしてください | |

| 役割給 | 期待する役割に応じて支払う | 期待される役割を発揮してください | |

| 役職給(役職手当) | 役職に応じて支払う | 出世して、マネジメントしてください | |

| 業績給(業績手当) | 業績の大小に応じて支払う | 業績を上げてください | |

| 諸手当 | 住宅手当 | 一定の条件をもとに支払う | 安心して働いてください |

| 家族手当 | 家族人数に応じて支払う | 安心して働いてください | |

| 営業手当 | 外回りをする社員に対して支払う | 外回り、お疲れ様です | |

| 資格手当 | 資格者に対して支払う | 勉強して資格をとってください | |

| 地域手当 | 居住地域の物価に合わせて支払う | 安心して働いてください | |

| 皆勤手当 | 欠勤・遅刻・早退の少なさに応じて支払う | 毎日元気に働いてください | |

| 割増賃金 | 時間外/休日/深夜 | 所定外の労働時間に対して支払う | 残業、お疲れ様です |

| 賞与 | 賞与 | 会社業績・個人評価に応じて支払う | 業績を上げてください |

業績と人件費の整合性

賃金制度でもう一つ考えておかなければならないことは、社員に対して、約束通り賃金を支払うことである。

会社と社員が交わしている、もっとも基本的な約束が賃金である。

業績と人件費のバランスが崩れれば、最後はリストラが待っているため、バランスのとり方は誠実に考えたいところだ。

本当に当たり前過ぎて、書くのもためらうが、「社員の働きぶりが業績に比例し、結果としてより多くの賃金を支払うことが理想」と言える。

しかし現実は、理想通りになっていない会社が多い。

「昨年と比べて、売上は10%ダウンしたのに、人件費が5%アップしてしまった」といった会社は無数にある。

こうした会社では、働きぶり以外の部分に対して賃金を支払っている可能性が高い。

次の表は、“働きぶりに対して支払う賃金”のみ赤字にしたものになる。

あなたの会社では、働きぶりに対して賃金を支払っているだろうか。表をもとにチェックしてみて欲しい。

| 分類 | 賃金の名称 | 内容 | 伝えるメッセージ |

|---|---|---|---|

| 基本給 | 年齢給/勤続給 | 年齢や勤続年数の長さに応じて支払う | うちの会社で長く働いてください |

| 職能給 | 職務を遂行する能力に応じて支払う | 能力を磨いてください | |

| 職務給 | 担当する職務(仕事)に応じて支払う | より高度で価値ある仕事をしてください | |

| 役割給 | 期待する役割に応じて支払う | 期待される役割を発揮してください | |

| 役職給(役職手当) | 役職に応じて支払う | 出世して、マネジメントしてください | |

| 業績給(業績手当) | 業績の大小に応じて支払う | 業績を上げてください | |

| 諸手当 | 住宅手当 | 一定の条件をもとに支払う | 安心して働いてください |

| 家族手当 | 家族人数に応じて支払う | 安心して働いてください | |

| 営業手当 | 外回りをする社員に対して支払う | 外回り、お疲れ様です | |

| 資格手当 | 資格者に対して支払う | 勉強して資格をとってください | |

| 地域手当 | 居住地域の物価に合わせて支払う | 安心して働いてください | |

| 皆勤手当 | 欠勤・遅刻・早退の少なさに応じて支払う | 毎日元気に働いてください | |

| 割増賃金 | 時間外/休日/深夜 | 所定外の労働時間に対して支払う | 残業、お疲れ様です |

| 賞与 | 賞与 | 会社業績・個人評価に応じて支払う | 業績を上げてください |

住宅手当などの福利厚生を全て否定するつもりはないが、働きぶりに関係しない賃金が多いほど、業績と人件費のバランスをとることは難しくなるはずだ。

もちろん、完全歩合制や、年収の半分近くを賞与で出すような賃金制度には反対だ。これらが発するメッセージは、「成果は自分で出してください。うちは放任主義です」となり、マネジメントの放棄に他ならない。

賃金制度は業績と人件費のバランスをとるためにある。メッセージを適切に伝えるためにある。

賃金制度の作り方が知りたい方は、『業績と連動する報酬制度・賃金制度の作り方』で詳しく説明しているので是非ご覧頂きたい。

4.教育制度とは

「教育が大切」と考える会社は多いが、実のところ、何をしたら良いか、わかっていない会社が多いのではないかと思う。

私の知る限り、(ⅰ)~(ⅲ)のような教育を行っている会社が多い。

(ⅰ)OJT:現場の管理職に丸投げ

「背中を見て学べ」が未だに続いている。管理職のカラーが、教育の全面に出るため、馴染めない社員が辞めてしまう。

(ⅱ)Off-JT:トレンドワードを追いかけた研修

働き方改革と言われたら、そのキーワードに関する研修を実施する。例えば、「残業をなくすためには生産性向上だ!」となり、時間の使い方研修が実施される。

(ⅲ)Off-JT:問題撲滅型の研修

現場で目についた問題を解決するために研修を実施する。例えば、「論理的ではない社員が多いから」という理由で、ロジカルシンキング研修が実施される。

(ⅰ)~(ⅲ)に共通するのは、「場当たり的」という点である。

経営者の気分で研修が実施されたり、人事部の教育担当が変わる度に、違う研修が導入されたりする。

しかし、人の成長には一定の時間を要するため、教育制度には一貫性や継続性が不可欠だ。

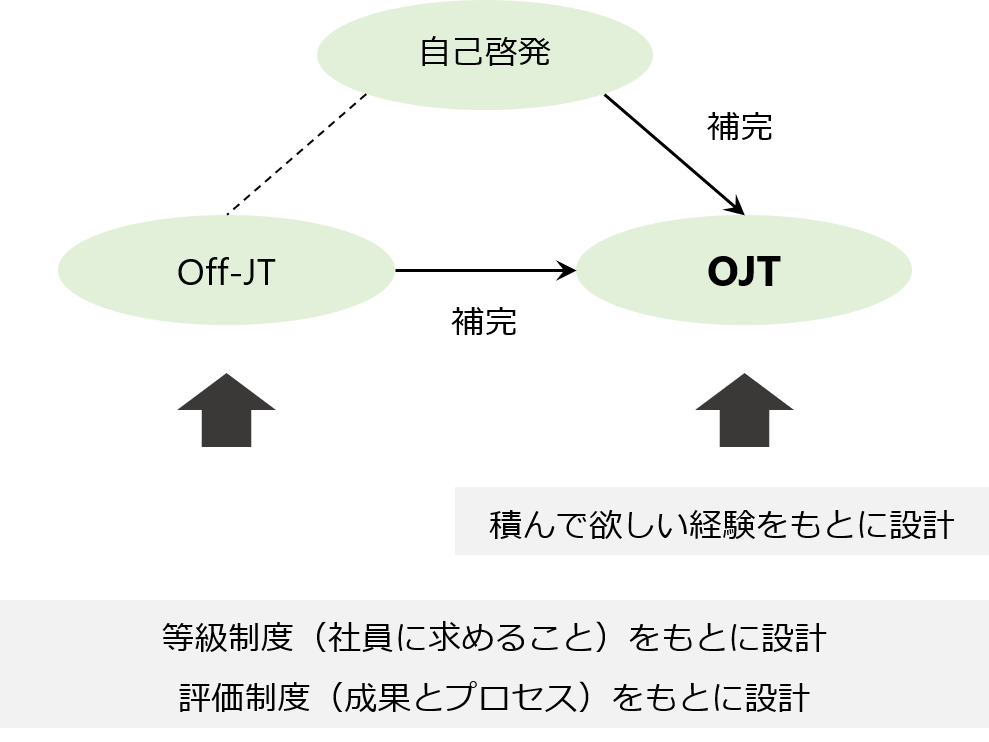

以下、教育制度の概要を①OJT、②Off-JT、③自己啓発の3つに分けて、解説する。

①OJT(On-the-Job Training)とは

人は、多くを“経験”から学ぶ。それゆえ、教育では座学ではなく、実体験を伴うOJTが重視されてきた。

経験から学ぶ以上、「経験をプログラムすること」が、OJTの肝になる。きちんとプログラミングされてはじめて、トレーニングと呼ぶことができる。

そして経験のプログラミングとは、「どのような経験を、いつまでにして欲しいのか」「経験を通じて、どのようになって欲しいのか」を可視化することである。

可視化は、この20年に起こった変化に対応するために必要である。

20年前であれば多くの会社で、身近に年齢や社歴の近い先輩が多くいて、背中を見れば「どのような経験を、いつまでにすべきか」を知ることができた。

だから、以前であればOJTというのは、いちいちマネジメントしなくても無意識に実現できてしまった。

しかし、今の時代、身近な先輩社員がいないという会社が増えている。いなければ、参考にすべき背中そのものがない。

よって、今の時代では、「見て学べ」は丸投げに等しく、OJTとは言えない。

一方で、「身近な先輩がいないから、Off-JTを増強しよう」とするのは、短絡的である。Off-JTにも良さはあるが、1日~数日の研修では、大して経験値は増えない。

Off-JTに、OJTの代わりを要求するのは得策ではない。

OJTとは、経験から学ばせることだ。経験から学んで欲しいことは、恐らく2種類ある。

・業務経験を通じて、業務ができるようになること

・何かしらの負荷がかかる経験を通じて、一皮むけること

若手の育成では前者を、次世代リーダーの育成では後者をプログラムしていくと良いだろう。

人材育成が上手い管理職や人事部は、積ませる経験を、実に良く考えてお膳立てしている。

②Off-JT(Off-the-Job Training)とは

Off-JTの役割

教育の基本はOJTであるべきだが、OJTには大きな欠陥がある。

それはインプットが、アウトプットにつながるとは限らない、という点だ。

現場では様々な経験を通じて、大量の情報をインプットすることが可能だが、そのインプットをアウトプット、つまり成果に変換するには、本人や上司の技量が問われる。

1の経験から10の成果を出す者もいるだろうが、10の経験をしても1の成果しか出せない者もいるのが、現実だ。

その変換作業を補助すること。それがOff-JTの第一義的な役割だ。

つまりOff-JTで重視すべきは、新しいスキル、知識をインプットすることではない。1日、長くても数日の研修で得られるインプット量はたかがしれている。

現場で経験した膨大なインプットを、一度歩みを止めて整理すること。これが大切だ。

- 経験を振り返り、気づきを促す。

- 学びを体系的に整理し、理解を促す。

- 気づき、理解をもとに次の課題を考えるよう促す。

Off-JTのコンテンツ

Off-JTですべきことは“振り返り”だが、振り返りとは何かしらの目標を達成するためのプロセスに過ぎない。

Off-JTで実施すべきもう一つのことは、目標の共有である。

ここで、等級制度、評価制度が明確な意味をなす。

各等級(もしくは各役職)に求めることは、等級制度で定めたはずだ。

部長に求めること、課長に求めること、ベテランに求めること。整理した等級が、そのまま成長目標の指針となる。

等級制度がある会社では、階層別研修の要件定義が容易である。目標が定まっていれば、あとは手段を検討するだけで良いからだ。

同様に、各職種に求める、成果とそれを達成するプロセスは、評価制度で整理したはずだ。

営業の成果、開発の成果、経理の成果、人事の成果。整理した成果、行動がそのまま成長目標の指針となる。

評価制度がある会社では、職種別研修の要件定義が容易である。成果とプロセスが見えていれば、あとはスキルなどの手段を検討するだけで良いからだ。

バラバラになっているとしたら、何かがおかしいのだ。

このように連動していれば、場当たり的な教育にならず、システムとして教育を施すことが可能になるだろう。

逆に、研修会社に研修を丸投げしている会社は危ない。

任せてはいけないものがある。それは、自社が各社員に求めることの説明(等級)、成果の説明(評価)である。

研修では人事部長、人事マネージャーといった方々が、冒頭挨拶を行うのが慣例となっているが、何を話したら良いかわかっていない方が、案外多い。

記憶に残る深イイ話をするのも良いかもしれないが、本質はそこではない。

自社の等級、評価について、自分の言葉で話して欲しい。

社員だけではなく、研修講師も、どこを目指せば良いかわかるはずだ。

③自己啓発

自己啓発、というぐらいだから、社員たちの自由にやらせれば良いだろう。

制度として何かを準備するとすれば、学習としての場や機会を提供する、金銭的なサポートをするぐらいではないか。

制度として何かを示す必要は感じないが、単なるお奨めの学習コンテンツならば、ある。

それは歴史を学ぶことだ。

愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ ーオットー・フォン・ビスマルク

鉄血宰相こと、ビスマルクの言葉にあるように、優秀な人は歴史を学んでいることが多い。

人は経験から学ぶが、自分自身で経験できる量は、どうしても限定される。

したがって、非常に大きな課題に直面したとき、過去の経験からは解決策を導き出せないことがある。インプット不足はいつだって起こりうる。

それを補うインプットとして、他人の経験、他人が経験から得た知見を学ぶことをお薦めしたい。

多くの経営者が歴史小説を好んで読むのは、そうした背景がある。

教育制度の作り方が知りたい方は、『継続的に運用できる社員教育制度の作り方』で詳しく説明しているので是非ご覧頂きたい。

まとめ

- 人事制度は4つの制度の総称である。

- 根幹となるのは等級制度である。

- 良い人事制度とは、これら4つの制度が有機的に連動したものである。

- 各制度の概要は以下の通り。

| 制度 | 内容(What) | なぜ必要か(Why) |

| 等級制度 | 会社が社員に求めるものを明示する | 社員に成長の道筋(キャリアパス)を示すため |

| 評価制度 | 求めるものに対して、出来不出来を評価する | 社員が成果を出すため |

| 賃金制度 | 等級(役職)や評価に沿って、賃金を決める | 社員にメッセージを理解してもらうため |

| 教育制度 | 会社が求めるものを社員に理解してもらい、教育する | 社員が継続的に成長するため |