評価制度と言うと、どうしても「評価すること」自体を目的としてしまいがちです。しかし、評価は手段であって目的ではありません。経営の目的は常に、成果を出すことです。

経営戦略も、資金調達も、人材採用も、全ての経営活動は最終的に成果を出すことを目的に実施されます。

人事制度、そして本章で扱う評価制度も例外ではありません。評価するのは処遇を決めるためだけではなく、成果を出すためにあります。

成果が出れば、役職なり、報酬なり、処遇をより良いものにすることが可能です。しかし成果が出なければ、どれだけ評価結果が良かろうと処遇は改善できません。組織拡大がなければ役職は増えませんし、利益の増加なしに報酬額を引き上げることはできないからです。

本記事のタイトルを「公正な評価制度の作り方」と言わず「成果に直結する評価制度」としているのは成果創出こそが、社員の処遇を改善する唯一の方法だからです。

評価制度でアウトプットすべきは、以下の目次にある7つです。以下、一つずつ解説していきます。

1.成果を明確にする

評価制度を作るとき、どうしても社員の処遇の仕方が気になってしまうのですが、処遇ではなく、成果に焦点をあてることが大切です。

繰り返しになりますが、成果が出なければ、分配原資が増えず賃金を上げることはできないからです。成果が出なければ、組織図が大きくならず役職を増やすこともできません。

成果を出すことが大切で、そのために評価を行い、評価をもとに育成し成果につなげていくいことが、評価制度の目的です。

| ○ 成果のための評価 | 目的 | × 処遇のための評価 |

| 成果が重要 | 視点 | 公平性、正確性が重要 |

| 重点的に評価 成果や成果に直結する行動を評価 (売上・利益・CS・行動量・仕組み) | 評価対象 | 網羅的に評価 成果に直結しないことでも評価 (知識、資格、潜在能力、勤続年数等) |

| 成果の有無や大小が問題 | 社員の意識 | 周囲の社員との比較が問題 |

| 評価項目とマネジメント項目が一致 | マネジメント | 普段マネジメントしてない項目も評価 |

| 成果が出やすい 分配原資が増える | 結果 | 成果が出にくい 分配原資が減る |

| 会社と社員がWin-Winの関係 | 関係 | 会社と社員がLose-Loseの関係 |

成果とは?

成果を出している企業の特徴は、社員一人ひとりが、「自社の成果とは何か」をよく理解し、成果に直結する仕事に取り組んでいることにあります。成果は、目標の在り方にも影響するため、自社の成果をしっかりと整理していきましょう。

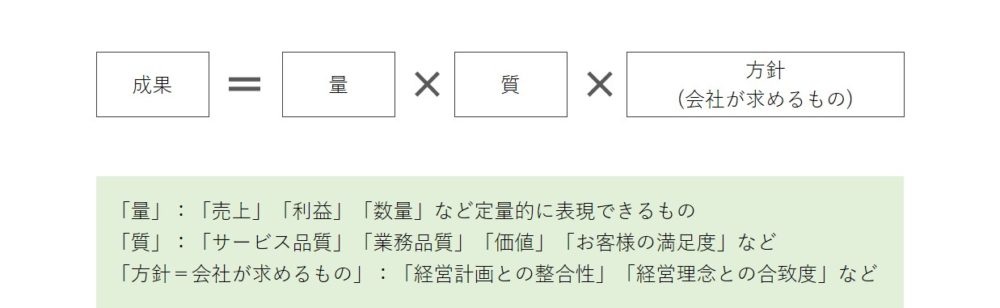

以下の数式は成果を定義した例です。

質や方針を意識すると評価項目が変わる

売上や利益などの「量」だけを意識した評価と、「質」や「方針」を意識した評価では、評価項目が異なってきます。自社の目指す成果や、社員に期待する行動はどのようなものなのか、下表の例を参考に整理してみてください。

下表は、ある2社の、営業社員に期待する成果、行動を比較したものです。

| 契約額(量) | 成果 | 契約額(量) |

| リピート数(質) | 契約数(量) | |

| CS向上(方針) | 新規リスト数(量) | |

| 契約後に商品の満足度を確認する | 行動 | 新規開拓のための訪問を行う |

| 定期訪問し、お困りごとを確認する | お客様のニーズをヒヤリングする | |

| お客様に知り合いを紹介してもらう | ニーズを満たすプランを提示する | |

| お客様の声を他部署に共有する | 契約に向けたハードルを解除する | |

| 新規開拓の訪問も行う | クロージングをかけ、契約を決める |

成果の一覧を作る

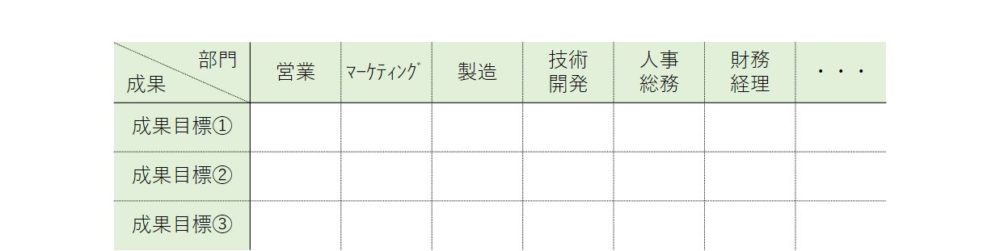

成果をマネジメントしていくために、各部門に期待する成果を明確にしていきます。

この作業を管理職に丸投げすると、適切な成果が設定できないことが多いです。なぜなら、自部門の成果を設定することは、経営の数字目標を設定することとほぼ同じ作業であるため、難易度がそれなりに高いからです。

MBO(目標管理制度)が一時期流行りましたが、定着しなかったのは、目標設定を管理職に丸投げにしたからです。成果を決めて、それを数字目標として設定することには、一定のトレーニングが必要です。まずは経営者が自ら、成果一覧を作り範を示しましょう。

こうした成果目標は本来であれば、経営計画の中で明示されるべきものですので、経営計画からそのまま抜粋するという形が好ましいです。

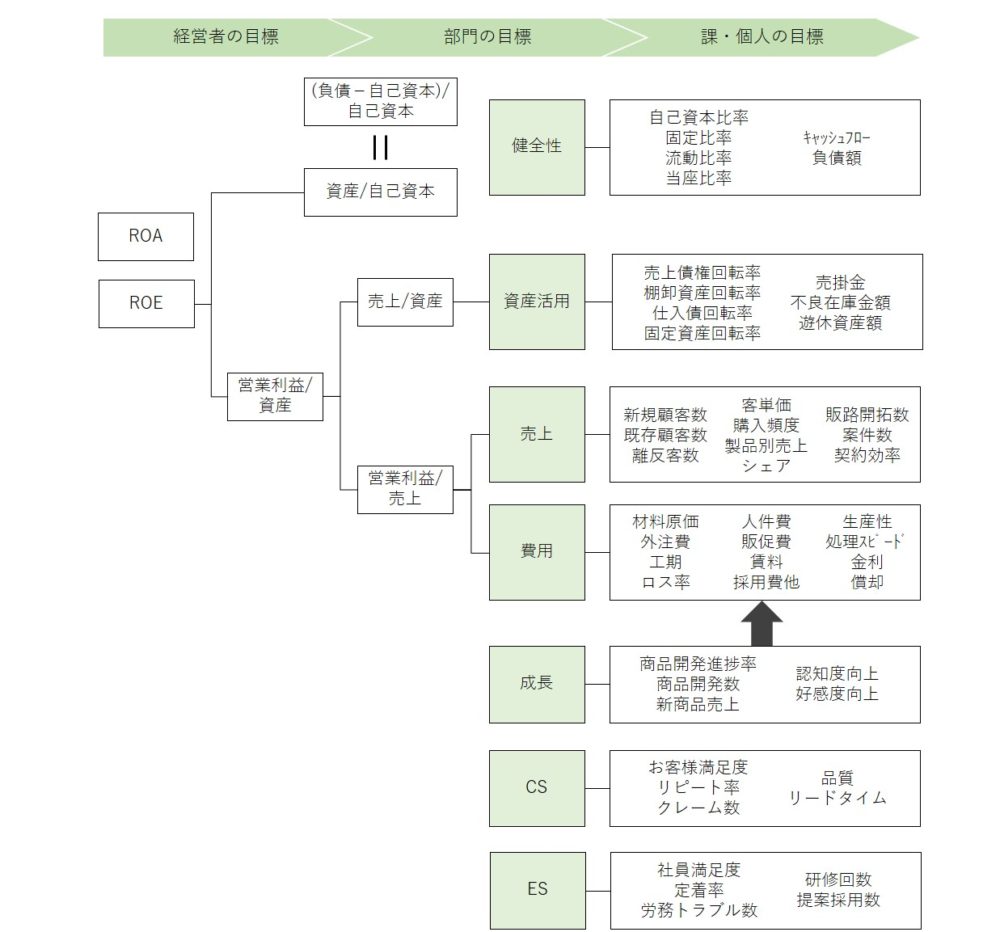

以下に一般的な経営指標を載せます。成果目標を作成する際の参考にしてみてください。

2.評価体系を決める

評価シートの構成

評価体系と言うと何だか難しいように聞こえますが、言い換えれば、評価シートの構成のことです。以下、ある会社の評価シートの構成です。

この会社では評価を、大きく成果と行動に分けています。

成果評価は経営計画と連動した数字目標を設定しています。行動評価は全社共通のものと、職種固有のものに分けています。全社共通の項目は経営理念・行動指針と連動させ、職種固有のものは成果を出すために必要な重点行動としています。

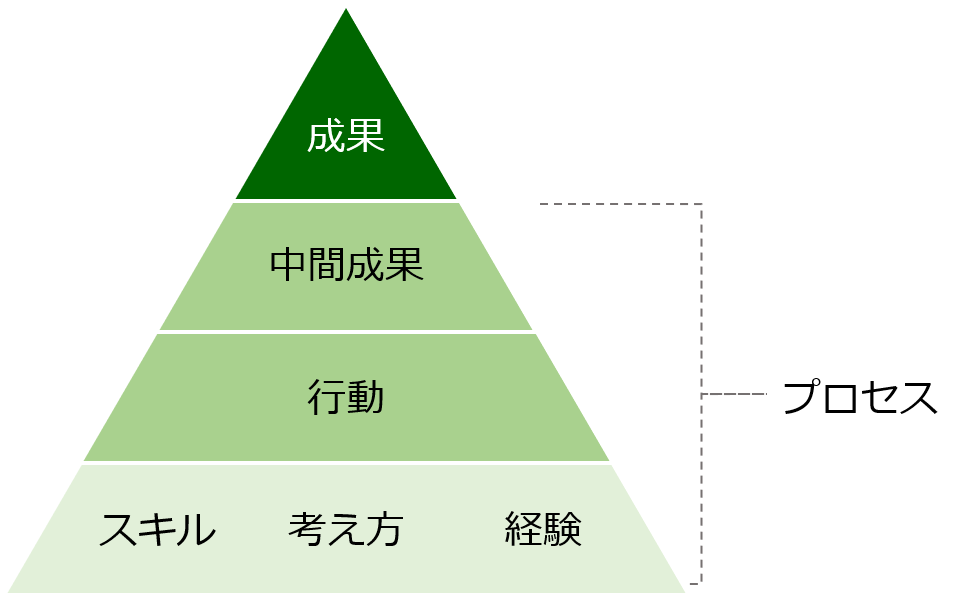

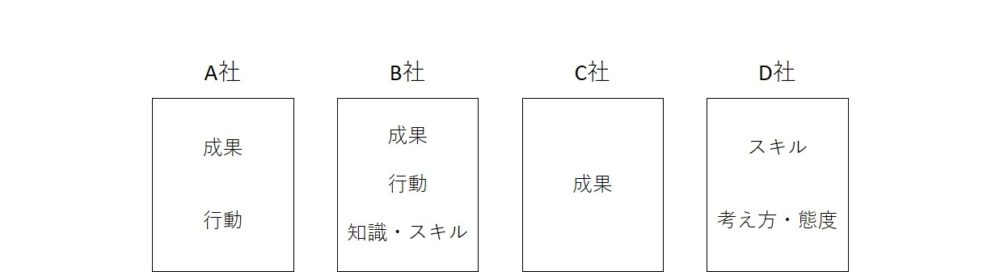

どこに焦点をあてて評価するか?

評価シートの構成は、①成果と②成果を生み出すための重点行動、の2つが基本です。評価制度は成果を出すためにあるため、成果を中心としたものにします。

ただし、業界・業態によっては成果、行動以外を評価体系に入れることもあります。以下はそうした会社向けの補足説明です。

一方である会社では知識・スキルが成果に与えるインパクトが大きいため、その獲得を奨励する意味でも、知識・スキルを評価対象に入れています。

成果を出すことが強く求められる業界では、成果のみを評価対象とすることもあり得るでしょう。例えばプロ野球選手がそれに該当します。

昔日本で流行った職能資格制度では、スキルと考え方・態度が評価対象でした。

自社の考え方に合わせて、「成果」を出すための評価対象を決めていきましょう。本レポートでは、以降の解説を、A社のパターンで進めていきます。

3.評価項目を作る

成果評価は絞り込む

成果評価の項目数は3つにしましょう。目標は絞り込んだほうが達成度が上がります。あれもこれも五月雨式にやらせるマネジメントでは成果が出ません。重要な目標に絞って、徹底的にこだわり、達成できるようにするのがマネジメントの基本です。

どうしても評価項目を増やしたい場合は、まずは3つから始めて、3つとも目標達成率が100%を超えたら、1つ追加していきましょう。

行動評価も絞り込む

行動やスキルなどの評価項目は、成果と比べれば多くなりますが、それでも100項目も用意すると必ず形骸化します。逆に1項目しかないと、それだけで評価を決まられてしまう社員が納得しないため、実用的とは言えません。

どれぐらいがいい塩梅かは、会社の性質によります。品質基準を厳格にきめる製造業では、多くの項目を運用できるでしょう。一方、普段マニュアルを使わない会社では、あまり多くの項目を運用することはできません。

経験的には、10~15項目ぐらいが運用しやすい会社が多かったです。

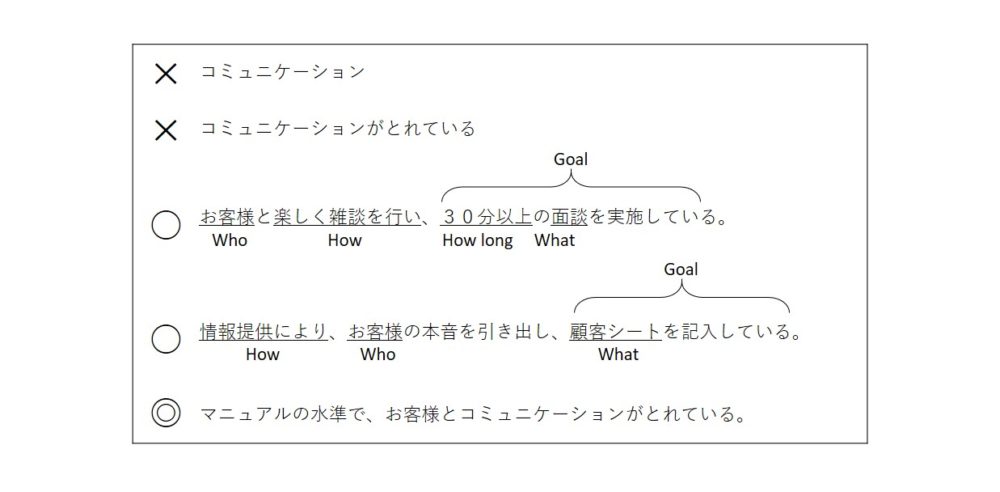

評価項目の文章を作る

評価項目を文章化するときは、5W2H1Gで具体化しましょう。単語単発や体言止めの短い表現では、何をするべきなのか、社員が理解できません。

誰に対して(Who)、何を(What)、どのように(How)して欲しいのか。この3つは必ず明示しましょう。そして文章を読めば、到達水準(Goal)がわかる文章になっていることが好ましいです。

評価項目に関するマニュアルがあれば、それが一番わかりやすいです。評価項目で全ての行動内容を表現しようとする必要はありません。日常で活用しているマニュアル、ツール、その他仕組みを上手く使いながら、文章を作成していきましょう。

文章があまり長くなると社員に読んでもらえないため、運用できません。文字数は30字+アルファを意識しましょう。Googleの検索結果に出てくる見出しの文字数が30字です。

評価シートの事例

以下はある会社の、営業職の評価シートです。自社の評価シートを作るときに、参考にしてください。

| 成果評価 | テーマ | 達成水準 | 達成率 | |

| 数字目標① | お客様満足度 | アンケートで平均4.0 | ||

| 数字目標② | 契約数 | 20件 | ||

| 数字目標③ | 粗利額 | 3,000万円 | ||

| 行動評価 | 視点 | 職務行動 | 本人 | 上司 | ||

| 全社共通 | ① | 方針理解 | 会社・部門の方針を自分の言葉で説明でき、業務に落とし込んでいる。 | |||

| ② | チームワーク | 人が嫌がる仕事、面倒な仕事を率先して行っている。 | ||||

| ③ | 報連相 | 上司と合意した頻度、やり方で報連相を行っている。 | ||||

| ④ | マナー・ルール | 社会人としてのマナー、会社のルール、法令を守っている。 | ||||

| ⑤ | 凡事徹底 | 会社・部門でやると決めたことを、徹底している。 | ||||

| 職種固有 | ① | 挨拶 | 社内外の関係者に対して、自分から元気よく挨拶している。 | |||

| ② | アポ | 週に10件以上のアポ訪問を実施している。 | ||||

| ③ | 会話 | お客様との会話を盛り上げることで、30分以上の面談を行っている。 | ||||

| ④ | ヒヤリング | お客様にプロとしての価値を感じてもらい基本情報を聞き出している。 | ||||

| ⑤ | レスポンス | お問い合わせに対して、遅くとも翌日までに反応している。 | ||||

| ⑥ | 課題共有 | お客様と現地現物を見て、問題を共有し、書面で課題に合意している。 | ||||

| ⑦ | 提案 | お客様が自分で選べるように、3つ以上のプランを提示している。 | ||||

| ⑧ | アップセル | お客様の要望を引き出し、追加提案を行っている。 | ||||

| ⑨ | 入金管理 | お客様から、スケジュール通りに入金して頂いている。 | ||||

| ⑩ | フォロー | 納品後に、満足・不満点を確認し、社内に共有している。 | ||||

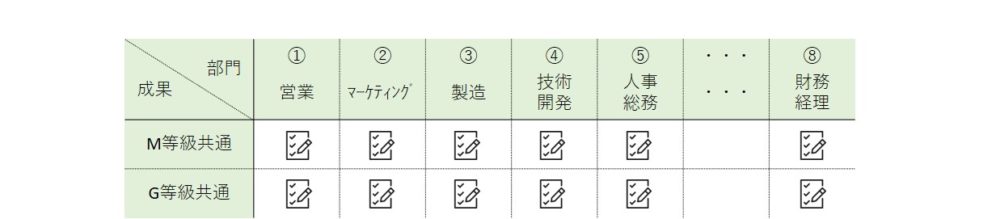

評価シートの数

評価シートの数は、理論上は等級数×職種数が必要になります。等級ごとに期待する成果の水準が異なりますし、職種ごとに期待する成果・行動内容が異なるからです。例えば、等級が5つ、職種が8種ある会社であれば、5×8=40の評価シートを準備する必要があります。

多くの大企業では、コンサルタントを使って理論通り40シートを作っていますが、運用できていないケースが多いです。作ることも大変ですが、見直しがもっと大変だからです。

評価シートは経営計画・マネジメントと連動しているため、定期的に見直しが必要です。40シートを定期的に、全体で整合性をとりながら見直すのは大変な作業です。大変なので手つかずになったまま5年、10年と時間が経過してしまうというのが、典型的な失敗パターンです。

ここは少し融通をきかせて、等級数で分けるのではなく、管理職・非管理職の2分割にとどめます。2×8=16の評価シートで運用をスタートしてみましょう。

4.評価基準を作る

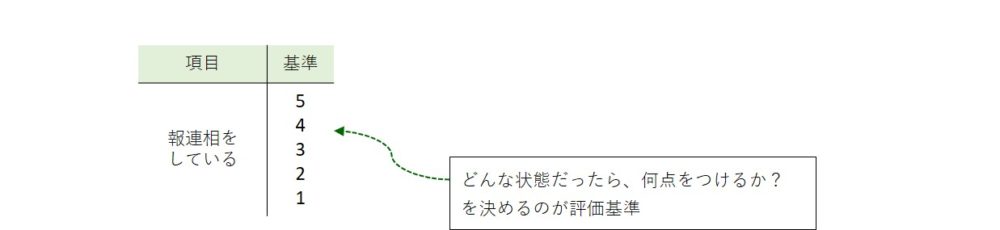

評価基準とは?

評価基準とは社員を採点する基準のことです。例えば、「報連相をする」という評価項目に対して、社員の出来、不出来に応じて1~5点で点数をつけます

評価基準は人事制度の中で、ずっと不満足度がNo.1のテーマですから、作成には注意が必要です。以下のような声が多くの会社で聞こえてきます。

「社長の好き・嫌いで評価しているから納得できない」

「評価基準が曖昧なので、評価結果に納得がいかない」

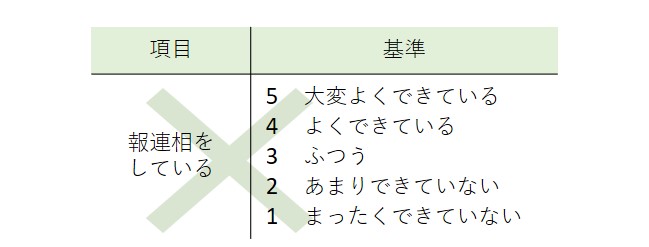

副詞・形容詞・形容動詞を使わないようにする

評価基準にこれらの品詞を用いると、どうしても評価者の主観が入りやすく、評価される側の不満の元になりますので、注意しましょう。

右表の評価基準は曖昧なので、社員に説明するとき、「●●さんはできているけど、それと比べて■■さんは課題があるよね」のように社員を比較してしまいがちです。それが不満につながります。

評価基準は、マネジメント基準

適切な評価基準を作るよう言われると、身構える人が多いのですが、そんなに難しいことではありません。日常のマネジメントを思い出せば良いのです。

「報連相をしている」という項目の、評価基準を考えてみましょう。普段、報連相の良し悪しをどのように指導していますか?

例えば、どの社長も「悪い報告は早くするように」と一度は言ったことがあるのではないでしょうか。これは報連相の基本中の基本です。他には、報告してくれるだけではなく、そこに自分の考えや提案を添えてくれる社員を有難く感じた社長もいるでしょう。

このように整理していけば、報連相の評価基準など、数分もあれば完成できるのではないでしょうか。以下はその例です。

逆に数分考えてもわからない場合は、普段から報連相の仕方について指導していない、つまり自分の中にマネジメント基準がないということになります。その場合は評価基準を作る過程で、マネジメントのあり方についても見直す必要があるでしょう。

評価基準は、そのままマネジメント基準なのです。

| 項目 | 基準 | |

| 報連相をしている | 5 | 報連相の重要性を自分の言葉で説明する 他の社員に報連相を促す 他の社員の分も、代わって報連相する |

| 4 | 結論から伝える 主観と事実を分ける 自分の考えを添える | |

| 3 | 自発的に報連相する 上司が要求する頻度・方法で報連相する | |

| 2 | 聞けば答えることができる 自分の評価が悪くなることでも率直に話す | |

| 1 | 悪い報告をしてこない、何かと誤魔化す こちらから聞いても答えられない 報連相の重要性がわかっていない | |

全項目統一の評価基準を検討する

先ほどまとめたように、項目ごとに5段階の文章を考えれば、明確な評価基準を作ることができます。

しかし、評価項目ごとに5段階の文章を作っていくと、資料としてはかなりのボリュームになり、運用面が懸念されます。

例えば、評価項目が10個ある場合、5段階×10項目=50個の基準を文章化する必要があります。職種が8種あれば、50×8=400個、管理職・非管理職で分ければさらに倍で、800個の基準に関する文章ができます。

理論上はそれで正しいのですが、これまで見知った大企業では、800個もの基準を使いこなせていないケースが多いです。特に見直しが大変で、1項目変えるごとに、5個の基準を文章化しないといけません。

そこで以下のような統一基準を作成し、運用することをおすすめしています。項目ごとに細部を考えないといけませんが、全てを文章化するのではなく、細部は口頭説明に委ねるのも一つのやり方です。

5.評価ウェイトを決める

評価シートの項目についてウェイトを決めます。項目1つ1つのウェイトを考えるのではなく、大きな分類である「成果評価」と「行動評価」のウェイトを考えます。

| 職群 | 等級 | 処遇に反映させるウェイト | |

| 成果評価 | 行動評価 | ||

| マネジメント職群 | M2等級 | 70% | 30% |

| M1等級 | 60% | 40% | |

| 総合職群 | G3等級 | 60% | 40% |

| G2等級 | 50% | 50% | |

| G1等級 | 30% | 70% | |

| サポート職群 | S1~S2等級 | 0% | 100% |

表は、ウェイト付けを行った例です。上位等級ほど責任が重くなるため、成果のウェイトを高くしています。良い処遇(昇給、昇格、賞与)を得るためには、成果を出す必要があるということです。

逆に等級が低い場合や、サポート職群(所謂事務系の仕事)の場合は、責任が重くないことや、自分たちでは意思決定できないことも多いため、成果ではなく行動で処遇を決めています。

上の表は1つの例です。自社の考え方に沿って決めていきましょう。

ときどき、下位等級の社員の処遇を、成果100%で決定している会社を見かけます。下位等級の社員の場合、上司の仕事の振り方や、環境によって成果の大きさが変化しやすいため、成果のウェイトが高いのは合理的とは言えません。(自分の努力以外で成果が決まることが多々ある)成果を目指すのはどの等級でも同じですが、合理的な処遇の仕方は、等級によって異なるのではないでしょうか。

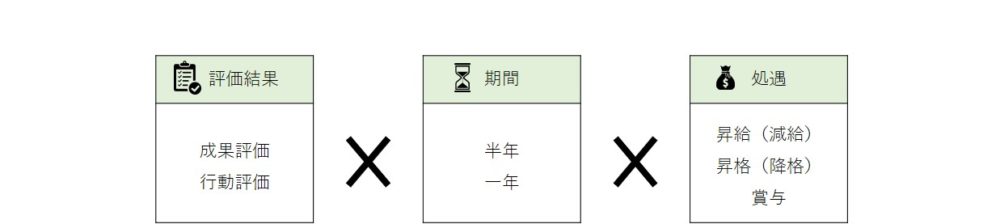

6.評価と処遇を紐づける

評価シートでつけた、成果評価の達成率や、行動評価の点数をもとに、処遇を決めていきます。紐づけの要素は以下の3つです。それぞれの要素の組み合わせで、評価と処遇を紐づけていきます。

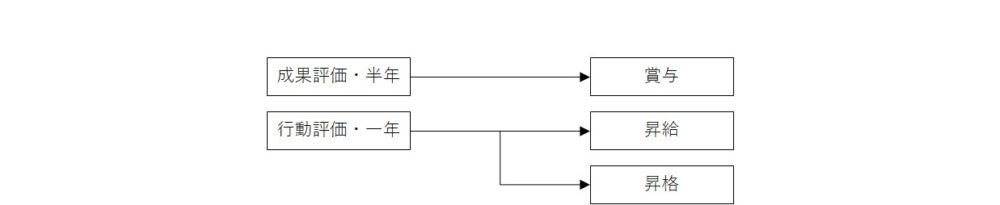

パターン1

多くの会社で採用されている紐づけの仕方が、パターン①です。

パターン①の意味するところは、短期的な成果を賞与で報い、昇給・昇格については日々の行動の積み上げで決めるというものです。バランスはとれているように見えますが、半年間で成果を出すよう要求されるため、中長期的な成果、例えば商品開発などを行う際には適していません。

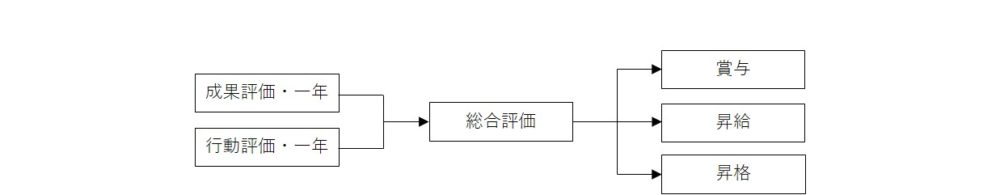

パターン2

中長期的な取り組みを行いたい場合は、パターン②のようにします。

スピード経営がもてはやされる風潮もありますが、じっくりと商品開発や構造改革に取り組むべきタイミング、業界もあります。経営環境を見極めた上で、紐づけ方を考えていきましょう。

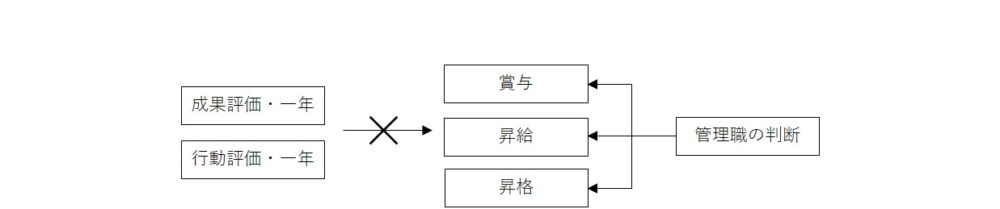

パターン3

評価と処遇を紐付けない、「ノーレーティング」というやり方も存在します。部下の処遇を管理職が自分の判断で決めるという大胆なやり方です。昇給や賞与の上昇率、下降率に制限を設け、その範囲内で自由に処遇を決めてもらいます。

従来の年次評価に対するアンチテーゼとして編み出されたものです。1年に1回の評価では、タイムリーではないこと、各目標を達成するための期間がちょうど半年、1年など区切りの良い期間であるとは限らないことなど、従来のやり方は硬直的、事務的であるという批判から生まれたやり方です。

管理職が優秀であればある程度機能しますが、管理職に権限が集中するため、一定のリスクが存在します。また、各組織の出来不出来で分配原資を決めるやり方になるため、部署間で優秀な社員の取り合いが起きやすいです。

7.昇格基準(卒業要件)を決める

「名選手、必ずしも名監督にあらず」という格言があるように、選手として優秀だった人が必ずしも名監督にならないのは、2者に求められる役割が明確に異なるからです。

ですので、監督になるための「入学要件」は、選手として優秀であることではなく、「監督が務まると期待されること」になります。人事制度で言えば、次の「等級の定義の役割が期待できること」が入学要件です。

一方で、選手として全く実績がない人を監督にしたとき、その監督に選手がついてくるのか?という問題もあります。また、どの組織でもより上位のポジションに必要な人の数は限られるため、何らかの方法で、できれば周囲が納得する方法で、そのチャンスを与える人を選抜する必要があるでしょう。

こうした背景から、卒業要件は、「選手として素晴らしい実績を残したこと」になります。人事制度で言えば、評価シートの結果が良いこと、が卒業要件になります。

卒業要件は周囲を納得させるために必要ですが、本質的には入学要件のほうが大切です。

| 昇格基準 | 入学要件 | 次の等級に関する実務経験を積んでおり、適正が認められること |

| 卒業要件 | 成果評価:2年連続で目標達成率100%以上であること 行動評価:2年連続で平均点が3.5以上であること | |

| 降格基準 | 懲罰対象となる言動があった場合 行動評価:2年連続で平均点が2.0未満である場合 | |

まとめ

- 評価制度は成果を出すために作り、運用する。

- 評価項目は絞る。

- 評価基準はマネジメント基準。

- アウトプットすべきは以下の7点。

1.成果を明確にする

2.評価体系を決める

3.評価項目を作る

4.評価基準を作る

5.評価ウェイトを決める

6.評価と処遇を紐づける

7.昇格基準(卒業要件)を決める