ロジカルシンキング。今や書店、インターネットで目にしない日はないというぐらい普及しているスキルです。

論理的思考力は、問題解決、プレゼンテーション、文章作成など多くのスキルの前提となる基礎スキルです。論理的思考力が向上すれば、他のスキルも向上していきます。

問題解決スキルやプレゼンテーションスキルが高ければ、職場でも重宝されますから、論理的思考力をトレーニングすることはとても良いことですが、苦手意識を持っている方も多いようです。

そこで今回は論理的思考力を鍛えるためのトレーニング方法について書いてみたいと思います。苦手意識がある方でも読みやすいようにするため、2人の若手社員であるA君とB君による会話形式で進めていきます。

ー 目次 ー

1.筋道を立てて、論理を展開する

A「ねえねえ。風が吹くと、桶屋が儲かるんだよ。知ってた?」

B「はい?何で風が吹くと桶屋が儲かるんだよ?!話が飛躍していて良くわからんよ。」

A「OK。論理的に説明しよう。

- 風が吹くと砂が舞う

- 砂が舞うと、人の目に入る

- 目に入った砂が原因で目が見えなくなる

- 盲人は三味線を買う(昔は盲人の仕事として、三味線弾きがあった)

- 三味線の材料になる猫皮を集めるために、猫が捕獲される

- 捕食者である猫が減ると、ネズミが増える

- 増殖したネズミが、沢山の桶をかじる

- 新しい桶が必要になるから、桶屋が儲かる

というわけさ!」

B「わけさ!って…。話の筋はわかったけど、何だか納得はできないな~。」

論理とは

そもそも「論理」にはどんな意味があるのでしょうか。論理は以下の2つの要素から成り立っています。

・筋道がはっきりしていること

・筋道に妥当性があること

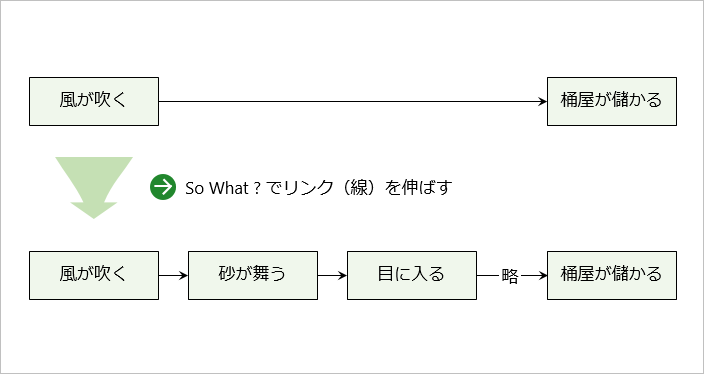

「風が吹けば桶屋が儲かる」だと、唐突過ぎてなぜそうなるのか理解することができません。そこでA君が言い直したように、「風が吹くと → 砂が舞うと → …」といった具合に、B君が理解できるように筋道をはっきりさせていきます。

筋道がはっきりすると、言いたいことは理解してもらえますが、だからといって相手が納得するわけではありません。風が吹けば桶屋が儲かるという話のように、屁理屈に聞こえることがあるからです。

つまり、「理解」の後に「納得」してもらう必要があります。「理解」と「納得」。この2点セットが論理の基本になります。納得してもらう方法は後述します。

So what?(だから何?)でリンクを伸ばしていく

筋道を立てて考える一番簡単な方法は、So What?で問いかけることです。

「風が吹いた。だから何?」と問いかけて、次に何が起こるかを考えていきます。So Whatを繰り返すことで、リンク(つながり)を伸ばしていき、筋道を明確にしていきましょう。

2.短く、シンプルに論理を展開する

B「何だか屁理屈にしか聞こえないんだけど。桶屋が儲かるまでの道筋が長すぎるよ。」

A「うーん、そうか。桶屋は本当に儲かるんだけどなぁ。これならどうかな。

- 風が吹くと、砂が舞う

- 砂が舞うと、人の目に入る

- 視界が悪くなって、桶につまずく

- 桶が倒れて、壊れる

- 桶屋が儲かる

8ステップから5ステップになったよ。これならどうだ!」

B「どうだ!って言われても…。さっきよりは納得できるかな。でも、何かまだ引っかかるかも。」

A「わからずやだなー。これならどうだ!

- 風が吹くと桶が倒れる

- 桶が倒れると、壊れる

- やっぱり桶屋が儲かる

さらに短くして3ステップになったよ!」

B「お、ちょっとすっきりしたね。あり得ない話ではないよね。ただ、桶とか言われてもなー。A君さー、桶とか持ってるの?」

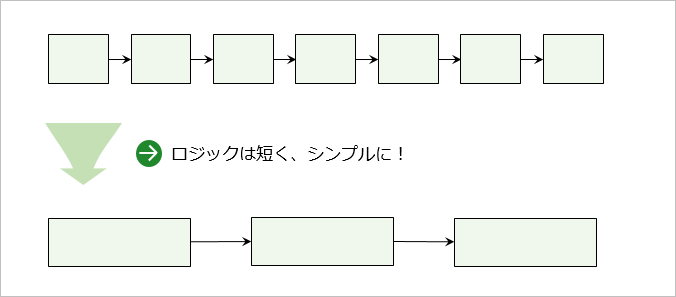

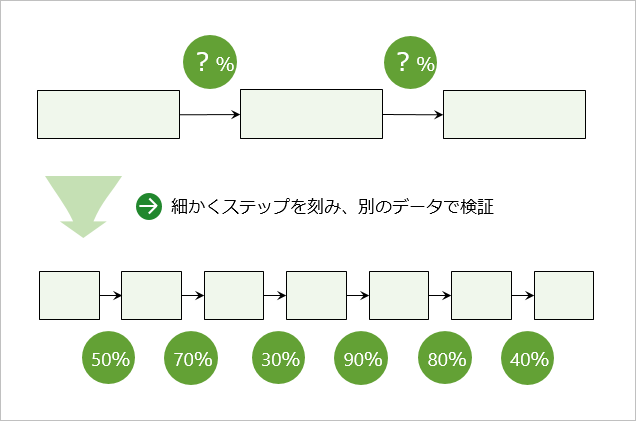

相手に理解してもらうためには、論理展開を短くすることがコツです。この事例にように8ステップもあると、単純にわかりにくいですよね。

また、①→⑧のようにステップが多いと、結論である⑧が起こる確率が低いように感じてしまいます。仮に、各ステップが起こる確率を50%とします。

①風が吹くと砂が舞う → ②砂が舞うと、人の目に入る (50%)

②砂が舞うと、人の目に入る → ③目に入った砂が原因で目が見えなくなる (50%)

③ → ④が起こる確率 (50%)

…(中略)

⑦ → ⑧が起こる確率 (50%)

50%はかなり高い見積りですが、それでも8ステップあると50%の7乗≒0.78%の確率でしか桶屋は儲かりません。仮に3ステップであれば、50%×50%=25%の確率で桶屋は儲かります。

筋道が長いと、屁理屈に感じるのはこうした背景があります。

論理的に考える際は、短く、シンプルに考えるようにしましょう。

3.相手が理解できる言葉で論理を展開する

A「桶なんて持ってないよ。何時代の人やねん。」

B「いや、A君が桶屋が儲かるって言い出したんだよ。しかも、何でそこだけ関西弁??」

A「もう、しゃーないなー。今風にアレンジしてみるで!

- 雨の日に強風が吹くやん

- 傘をさしている人の傘が折れるやん

- なんやかんやいうて傘メーカー、儲かるで

自分、傘ぐらい持ってるやんな。雨の日は傘さすんとちゃうか。」

B「うん、雨が降れば傘ぐらいさすよ。」

A「雨の日、強風で傘が折れた経験ない?」

B「あるね。傘が裏返しになる、あれね。」

相手が知っている言葉を用いる

論理の基本は、「理解」と「納得」です。

しかし、本や雑誌を読むと、難しい言葉を羅列して読者にアピールしようとしている文章をみかけます。

論理的思考が苦手な人は、難しい文章を見ると嫌気がさして、「もーいいーや。感覚派で何が悪いの?」という気持ちになりがちですが、そもそも理解しにくい文章は、「理解」という意味では理に適っていません。ですから、そうした小難しい話は無視して良いでしょう。

賢さをアピールするのではなく、相手が理解できるように、相手が知っている言葉で論理を展開していきましょう。

相手の体験談を引用する

関西弁でまくし立てているA君がやったように、B君の体験談を引用するというやり方も有効です。わざわざ難しい事例や、有名人の体験談を引用する必要はありません。

基本に沿って、相手が「理解」できるように論理展開をしていきましょう。

双方向型のコミュニケーションで進める

相手に質問することも有効な手段です。早口で一方的にまくし立てている人が、賢く見えてしまうかもしれませんが、放置しておきましょう。賢く見えるだけです。

相手が「理解」し、「納得」できるように、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

4.三段論法で論理を展開する

B「そのエセ関西弁やめて。なんか違和感あって、納得できる話も耳に入ってこないよ。」

A「はい…。」

B「A君の論理を、三段論法で検証してみよう。論理に穴が一杯あるよ。」

A「ほえ?サンダンロンポーって何??小籠包のすごい奴???」

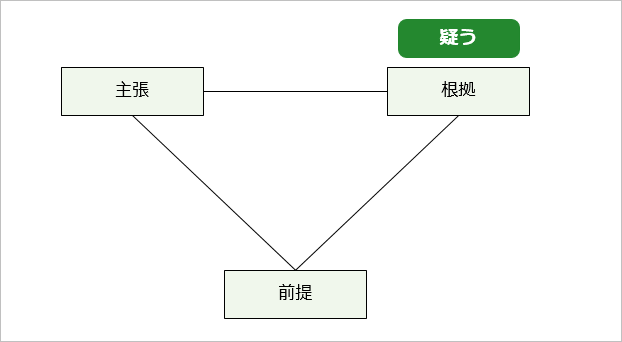

三段論法

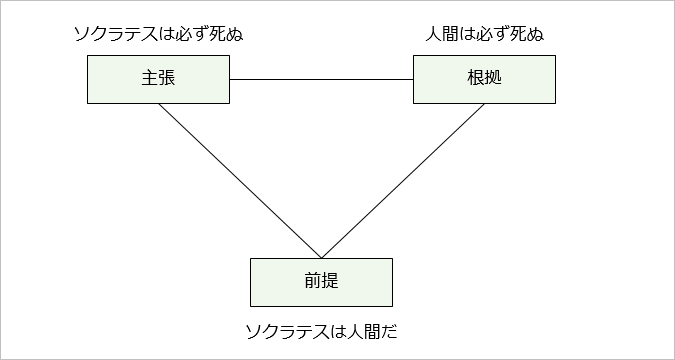

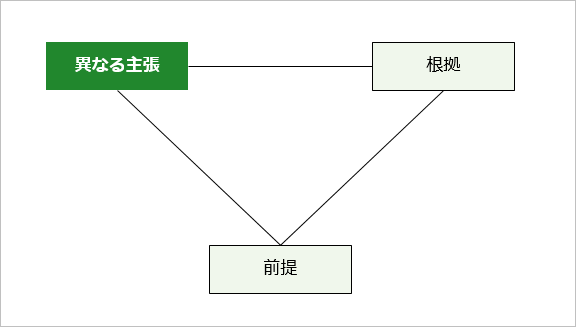

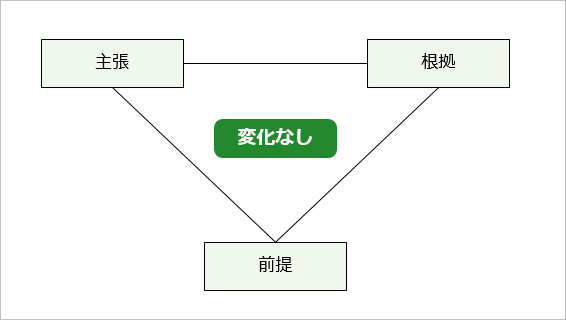

むかーし、昔の学者であるアリストテレスによって整理された論法の1つです。根拠(事実A)と、前提(Aとは異なる事実B)から、結論を得る方法のことです。何だか難しそうですね。簡単に言うと、

①A=B

②B=C

③よって、A=C

といった形で簡潔に推論していく。有名な例としては以下のようなものがあります。

根拠人間は必ず死よね

前提ソクラテスは人間だよね

主張だから、ソクラテスは必ず死ぬよね

A君が言っている内容を三段論法で整理すると以下のようになります。

根拠雨の日に強風が吹く

前提強風で傘が折れてしまい、新しい傘を買う

主張傘メーカーが儲かる

それでは、B君による徹底反論を見ていきましょう。視点が6つもあり少し大変かもしれませんが、慣れれば大したことはありません。軽い気持ちでみていきましょう。

(1)根拠を疑う

B「雨の日に強風が吹くとは限らないよね。この1カ月、ほとんど雨降ってないよ。根拠が弱いよね。」

ロジックの出発点になっている根拠そのものに関する検証です。自分が持っている情報と、相手が持っている情報は異なることがあるので、しっかりと確認していきましょう。

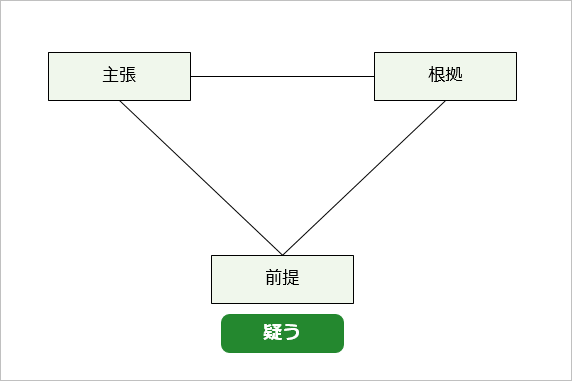

(2)前提を疑う

B「強風で傘が折れたからといって、新しい傘を買うとは限らないよね。すぐ折れてしまうんだから、諦めて濡れたままにしておくんじゃない?雨が上がるまでカフェで待機する人もいるよね。前提が弱いよね。」

主張と根拠の間に入っている前提を検証しています。根拠と同様、事実として他人と共有できるかどうか意識していきましょう。

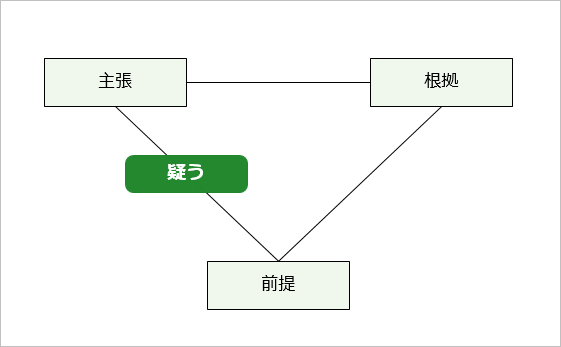

(3)主張と前提のリンクを疑う

B「新しい傘を買ったからといて、傘メーカーが儲かるとは限らんよね。その場しのぎで、ビニール傘を買うことが多いんじゃないかな。ビニール傘ってすごく安いから利益出ないんじゃないかな?主張と前提がつながっていないよね。」

前提が事実であったとしても、その事実が主張にリンクしない(つながらない)ことがあります。リンク(つながり)を検証しています。自分や相手が言っていることが、論理的に飛躍していないか、リンクを意識していきましょう。

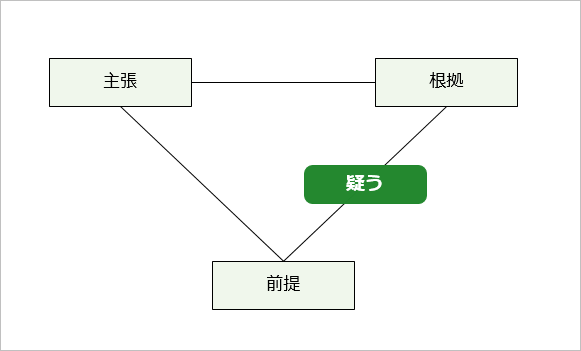

(4)根拠と前提のリンクを疑う

B「強風だからといって、傘が折れるとは限らないよね。最近の傘は頑丈だし、強風でも絶対折れない傘とかも発売されてるじゃん。根拠と前提がつながっていないよね。」

今度は、根拠と前提のリンクを検証しています。同様に、論理が飛躍していないか、しっかりとリンクを検証していきましょう。

(5)反証する(根拠や前提から別の主張を展開する)

B「雨の日で強風だったら、傘は諦めてレインコート着るんじゃないかな。傘が折れるっていうのが事実だとしたら、わざわざ傘をさす人はいないよね。儲かるのはレインコートを製造しているメーカーなんじゃないかな。」

根拠や前提から、全く別の主張を展開していきます。論理を構築していく際は、常に全く反対の立場からモノを見るように意識していきましょう。主張が異なる相手の立場になって考えることにもつながり、コミュニケーションのトレーニングにもなります。

(6)固有性(ユニークネス)を疑う

B「去年と今年で、雨の日に強風が吹く確率に変動はないから、傘の販売量も増えないよね。だから儲かるとは言えないんじゃないかな。これまでと、これからで何も変化は起こらないよね。」

変化に注目した検証です。B君のトークでは、時間軸に注目して変化が起こらないことを説明しています。こうした考え方を固有性(ユニークネス)と呼びます。

私たちは今よりも良い状態に変化させるために、ロジックを使いますから、固有性はとても重要な概念になってきます。ちょっと難しいかもしれませんが、固有性があるかないかを常に意識していきましょう。

三段論法のまとめ

三段論法は別名、ロジック・トライアングルと呼ばれます。ロジック・トライアングルは論理展開における最小単位ですから、ロジカルシンキングを学習する上で、一番最初におさえておきたい基本になります。

大きなロジック、長いロジックを考える前に、最小単位のロジックで考えるところから始めましょう。

さて、次はB君の反論に対して、負けじとA君が論理を再構築していきます。

5.ファクト(事実)をもとに、論理を展開する

A「言いたい放題だね…。よーし、傘メーカーが儲かることをファクト(事実)をもとに説明していくよ!」

B「かかってきなさい!!」

A「B君は雨風が強い日に傘をさしていて、傘が壊れたことある?」

B「あるよ。ゲリラ豪雨とか最近多いしね。」

A「じゃあ、雨がの日に強風が吹いて(根拠部分)、傘が壊れる(前提部分)のは事実じゃないかな。そのときに傘は買った?」

B「うん。傘買ったね。(主張部分)雨宿りする時間もなかったしね。」

A「僕も同じ経験をしたことがあるんだ。どれも事実だから、主張は正しいんじゃないかな。」

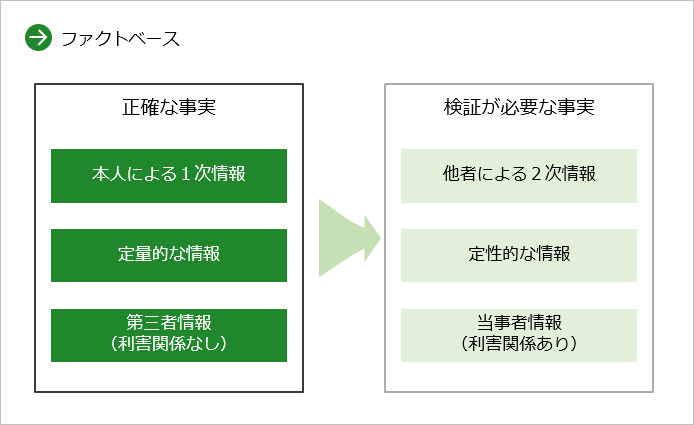

一次情報(本人情報)を用いる

憶測ではなく、事実をもとに論理を展開していきましょう。事実といっても色々あります。今回はA君、B君本人の情報(一次情報と呼ぶ)をもとにしています。一次情報は強い事実ですから、何事も自分の目で確かめるようにしましょう。

一次情報の対極にあるのが、二次情報です。人から聞いた話などが二次情報と呼ばれ、伝聞ですから一次情報よりは弱い事実になります。極力、一次情報をもとに論理を展開していきましょう。

定量データで説明する

事実にも数字で説明できる定量データと、数字で説明できない定性データがあります。定性データも事実には違いないのですが、数字で説明できたほうがより客観的になるため、事実を出すときには定量データを使うように意識しましょう。

定量データ雨の日に傘が1,000本売れた

定性データ雨の日に傘がいっぱい売れた

第三者情報を用いる

利害関係がない人による情報を第三者情報と呼びます。逆に、利害関係がある人の情報を当事者情報と呼びます。この会話では、A君がB君を説得しようとしているため、A君が当事者、B君が第三者です。

A君の「傘を買い替えた体験」より、B君の「傘を買い替えた体験」のほうが、B君にとっては説得力が高いのではないでしょうか。この会話に参加していない別の人、C君、D君に聞き取りを行って、第三者情報として活用しても良いかもしれません。

ロジックを組むときには、可能な限り第三者情報を使うようにしていきましょう。

さて、A君とB君の会話はまだまだ続いていきます。

6.仮説を立てて、論理を展開する

B「A君の主張は一部認めるけど、2人分のデータしかないので、傘メーカーが儲かるほど傘が売れるかわからないよね。」

A「強風が理由で傘を買い替えた人が、何人いるか調べた統計があればいいんだけど、丁度良い統計がなかったんだ。」

B「一応ありそうな話ってことで。まー、今回はA君の顔を立てておこうかな。」

A「ちょっと待って!統計がないからといって簡単に諦めてたら、いつまで経っても進歩しないよ。仮説を立ててみようよ。

日本において、1年間に、雨風が強いことが原因で何本の傘が売れるか―

- 日本の総人口は何人か(総人口)

- 年間で外出する日は何日あるか(外出率)

- 年間で雨が降る日は何日あるか(降水率)

- 降水日に傘をさす確率はどれぐらいか(傘をさす率)

- 年間で傘が壊れるほどの風が吹く日は何日あるか(強風率)

- 傘を買い替える確率はどれぐらいか(買い替え率)

直接的な統計がなくても、①~⑥のデータがあれば、どれぐらい傘メーカーが儲かるか、おおよその売上本数がわかるんじゃないかな。

B「うーん、なるほど。これで計算していけば、ある程度のことはわかるかもね。」

フェルミ推定

実際に調査することが難しいデータを、いくつかの手がかりを元に論理的に推論し、短時間で概算データを計算する方法をフェルミ推定と呼びます。

フェルミ推定を使って推論する方法はいくつか存在します。いくつか考えた推論の中で、もっとも手がかりが多いものを選択します。

今回のケースであれば、A君が出してくれた推論以外にも

①年間の傘の売上本数はどれぐらいか

②傘の購入動機のうち、壊れたことが動機だった割合はどれぐらいか

③壊れた理由が、雨風だった割合はどれぐらいか

といった推論もあり得るでしょう。A君が出してくれた推論と比較して、データが集めやすいほうを採用していきます。

ビジネスでは論理の妥当性を示す、直接的なデータが集まらない場合があります。屁理屈にならないよう注意が必要ですが、データがない場合でも簡単に諦めず、仮説で考える習慣をつけていきましょう。

7.目的を意識して、論理を展開する

B「あの手この手で説明してくれたのはいいんだけど、これ、何の会話だったっけ?」

A「風が吹けば桶屋が儲かるが、風が吹けば傘メーカーが儲かるになって…。あれ?何が言いたかったんだろう?」

B「覚えたことを、言いたかっただけなんだね(笑)。」

A「はい…。」

B「風が吹くことで何が起こるのかを説明したいのか、傘が売れる理由を説明したいのか、どっちかな?。」

A君がうっかりしているように感じるかもしれませんが、議論が長くなってくると、最初の目的を忘れてしまうことがあります。A君は最初から目的が曖昧でしたが…。

何のための論理展開か。テクニックに走らず、常に目的を意識しながら論理を展開していきましょう。

8.ロジックツリーを使って、体系的に論理を展開する

A「…。ええっと、傘が売れる理由を説明したいんだ。」

B「本当かな?これまでの説明である程度は納得してるけど、何かまだすっきりしないんだよね。全体像が見えないというか、本質に迫れていないというか。上手く言えないんだけど…。」

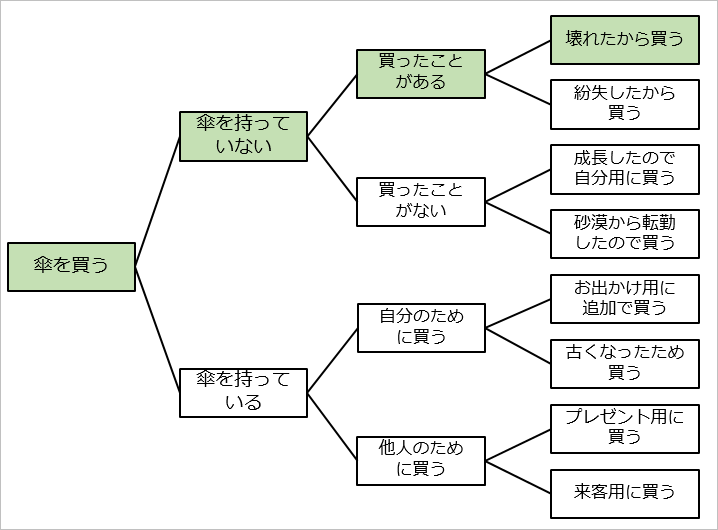

A「じゃあ、改めて傘が売れる理由を体系的に考えてみるよ。傘が売れる理由はいろいろ想定できるよ。こんな感じかな。」

ロジックツリー

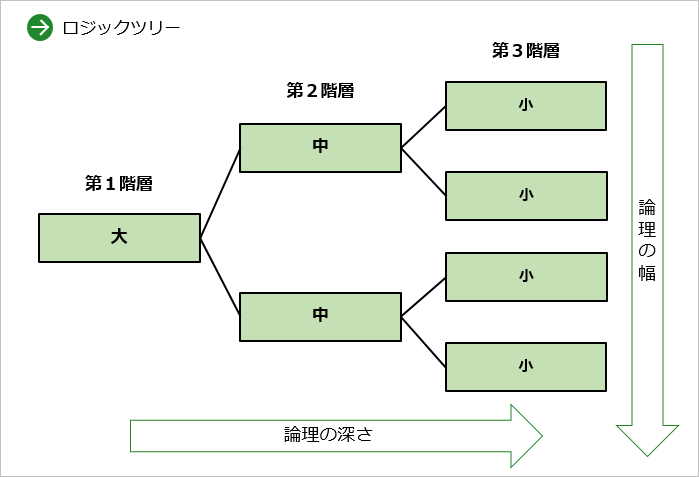

ロジックツリーとは、ある事柄を論理(ロジック)に沿って、樹形図状(ツリー状)に展開していく手法のことです。

ロジックツリーを使うと、論理を体系化することができます。体系的に整理することで抜け漏れを防いだり、掘り下げて考えることができるようになります。

ロジックツリーを作成する前にA君が説明していた「傘が売れる理由」は、全体のごく一部を説明したものであることがわかります。抜け漏れがあったということです。

一見難しそうに見えるかもしれませんが、コツを掴めば作成できるようになります。それではロジックツリーの種類と特徴をみていきましょう。

Whyツリー(原因追究)

結果に対して、原因を掘り下げるときに使うのが、Whyツリーです。結果が起こる原因を、なぜ(Why)を繰り返していくことで原因をツリー状に分解していきます。先ほどA君が作成したのは、Whyツリーになります。

原因を追究していくときは、Whyツリーを使いましょう。

Whatツリー(要素分解)

全体―部分のように、全体をいくつかの要素の分解したものが、Whatツリーです。

Whatツリーは、業務を細分化して分担するときなどに活用できます。プロジェクトマネジメントで用いるWBS(work breakdown structure)は、Whatツリーの一種です。

大きな塊を要素別に分解したい場合は、Whatツリーを使いましょう。

Howツリー(手段検討)

ある問題に対する解決策を検討するときに使うのが、Howツリーです。解決手段を、どのように(How)を繰り返していくことで手段をツリー状に展開していきます。

手段を網羅的に洗い出したい場合は、Howツリーを使うようにしましょう。

9.反対の立場で考える

A「B君が色々と反対の立場から、質問や反論をしてくれたおかげで、論理的に整理できるようになったよ。」

B「いやー、そんなでもないよ。A君も少しは勉強になったかな。」

A「自分1人で考えていると、どうしても客観的に自分の意見を疑うことが難しいよね。」

B「いつでも相談に来てよ!」

A「…。何でそんなに上から目線なの?反対ばっかりされて、ちょっとイラっときた場面もあったけどね。」

論理とは、筋道を立てて、その筋道の妥当性を説明するためにあるものです。筋道を立てるところは、自分1人でもできますが、妥当性を1人で検証することは難しいことがあります。自分の意見に、自分でダメ出しをする。自分の意見を客観視するためにはかなりのトレーニングが必要になってきます。

論理を検証する場合は、周囲の人の助けを借りましょう。

10.批判ばかりせず、自分が立論側にまわる

A「ここまで色々あったけど、ロジカルシンキング(論理的思考力)をトレーニングする方法論が整理できた気がする。」

B「色々あったねー。」

A「ところで、これまでに9つの方法があったんだけど、B君はいくつ覚えてるかな。」

B「え??」

A「僕はB君の突っ込みに回答してきたから、身に染みて覚えているけど、B君はただ疑問に思ったことを口にしてきただけだから、学びや気づきが少なかったんじゃないかな。」

B「…。」

A「ロジカルシンキング(論理的思考力)は、人を批判するためにあるんじゃなくて、自分や自分の周囲を良くするためにあるんだ。論理と批判は違うからね!B君も誰かを批判するために論理を使うんじゃなくて、自分の意見を組み立てるために使っていこうよ。」

B「はい…。」

ここまでに10個のトレーニング方法をご紹介してきました。

一覧にすると以下のようになります。ここまでお読み頂いて、10個のうち、いくつ覚えていますか?

- 筋道を立てて、論理を展開する

- 短く、シンプルに論理を展開する

- 相手が理解できる言葉で論理を展開する

- 三段論法で論理を展開する

- ファクト(事実)をもとに、論理を展開する

- 仮説を立てて、論理を展開する

- 目的を意識して、論理を展開する

- ロジックツリーを使って、体系的に論理を展開する

- 反対の立場で考える

- 批判ばかりせず、自分が立論側にまわる

百聞不如一見(百聞は一見にしかず)という言葉があります。聞くより、見たほうが早いという意味ですが、実はこの言葉には続きがあります。

百見不如一考(百見は一考にしかず)

見るだけではなく、考えることが大切ということです。A君のように、まずは自分なりに論理を組み立ててみることが大切です。

百考不如一行(百考は一行にしかず)

考えることよりも、実践が大切ということです。A君とB君の会話のように、論理を組み立てるだけではなく、仲間と一緒に検証してみることが大切です。

いかがでしたでしょうか。ロジカルシンキングの基礎をご紹介してきましたが、機会を改めて応用編についてもご紹介していきたいと思います。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/wataru.nakagawa.18(フォローしていただければ、最新の記事をタイムラインにお届けします)