「うちの会社には部長らしい部長がいない」

「うちの会社の課長は管理職というよりはスーパープレイヤーだ」

人が思ったように育たないと嘆く経営者は多い。

しかし、部長と課長、課長とプレイヤーの違いを明確にしている会社は案外少ない。

その違いを昇降基準/降格基準として運用している会社ならば、もっと少ない。

多くの会社では、課長として優秀な社員を部長に昇格させる。結果的に、課長としては優秀だったが部長としては機能しない人が生まれる。なぜなら、期待される役割が部長と課長とではまったく異なるからだ。

例えば、課長である場合、部下の多くはプレイヤーだからマネジメントのやり方を教える必要はあまりないが、部長である場合は、課長にマネジメントのやり方を指導するのが主な役割になる。

(具体的な違いについては、表を参考にして欲しい。)

マネジメントのやり方を指導できない部長だとしたら、どんなに優秀な人であったとしても、その人は優秀な課長に過ぎない。

| 部長の役割 | テーマ | 課長の役割 |

| 管理職を育てる | 人材育成 | プレイヤーを育てる |

| 課長を通して、部下に伝える | 指示系統 | 直接部下に伝える |

| 中期的・戦略を練る | 方針作成 | 短期的・戦術を練る |

| 全社を見る | 視座 | 現場を見る |

| 仕組み・ルールを作る | 組織作り | 先頭に立ちメンバーを鼓舞する |

| 複数のチームをまとめる | チーム数 | 1つのチームをまとめる |

| 課題を設定する・問題を防止する | 問題解決 | 起こった問題を解決する |

| 専門外の分野を学習する | 学習範囲 | 自らの専門分野を学習する |

| 新しいオペレーションを作る | オペレーション | 既存のオペレーションを回す |

ちゃんとした部長、ちゃんとした課長。社員の序列・格付けを決め、それぞれに求めることを整理したものを等級制度と呼ぶ。

この記事では、以下2点に分けて解説する。

・等級制度を作るメリット

・等級制度の作り方

これを読めば、実際に運用が可能な等級制度を作ることができる。是非、参考にして欲しい。

等級は社内の格付け、役職は社外向けの格付けと考えれば良いだろう。

詳しくは後半の“等級制度の作り方”で述べる。

ー 目次 ー

等級制度を作るメリット

等級制度を作るメリットは大きく分けて2つある。

1つ目は、社員の成長のモノサシが明確になるということ。

「部長とは」「課長とは」「ベテランとは」と一つずつ定義を決めていけば、社員がキャリアアップを図る際のモノサシになる。

課長を目指すには、「課長とは何か」がわかったほうが目指しやすい。よくわからない何か、になることはできない。

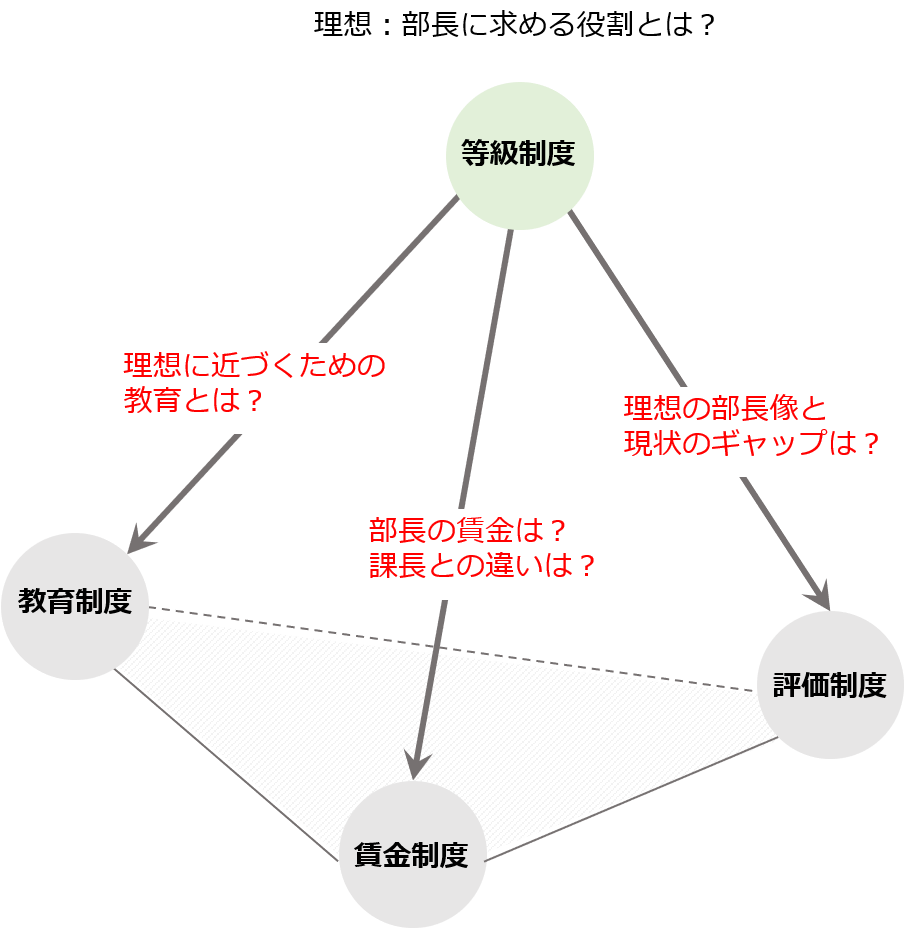

2つ目は、等級制度を決めれば、その他の「評価」「賃金」「教育」の3制度も作りやすくなるということ。

そのため、等級を骨子として、他の制度、評価・賃金・教育を作ることにつながる。

例えば、部長に戦略策定を求めるのであれば、戦略の作り方を学んでもらう必要がある。つまり等級は教育の骨子になる。

等級の違いは、そのまま昇降基準(降格基準)のもとになる。昇格すれば賃金も変わるから、等級は賃金の骨子にもなる。

役割が明確になれば、現状と理想のギャップも明確になる。つまり等級は評価の骨子にもなる。

等級制度の作り方

等級制度でアウトプットすべきは、以下の3つだ。

①3年後の想定組織図

②等級の定義

③キャリアパス

以下、一つずつ解説していく。

①3年後の想定組織図

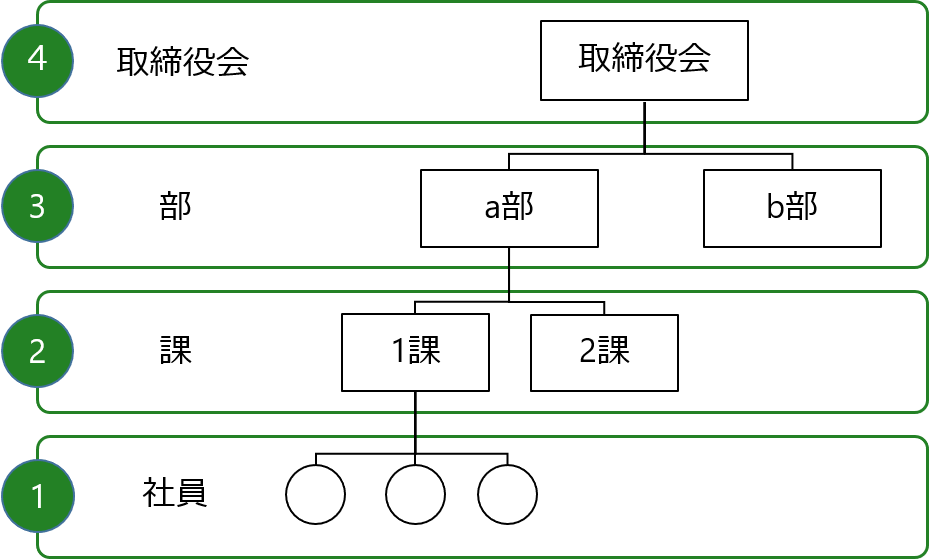

等級と組織図は連動させる必要がある。理由は、指示命令系統、権限・責任に一貫性を持たせるためだ。

例えば図のように、組織が4階層であれば、等級も理論上は4つで十分ということになる。(取締役を制度から除外して考える場合は、3つ)

1階層に3等級存在することになるが、どうやって権限や責任を分割するのだろうか。

12等級に分けても、実際には組織図がより力を持ち、等級は形骸化する。組織図のほうがより日常的に使われるものだからだ。

従って、運用ができる等級制度とは、組織図に従うもののことを指す。

一点注意が必要で、それは“今の組織図に照らし合わせて等級を設定すれば良い”とはならないことだ。

組織図は会社の方針や成長度合いによって変化するため、それを想定しておく必要がある。

では「何年度の組織図を想定すれば良いか?」という問いになるが、3年後が目安ではないだろうか。中期経営計画の一区切りぐらいで考えると良いだろう。

②等級の定義

等級数の決定

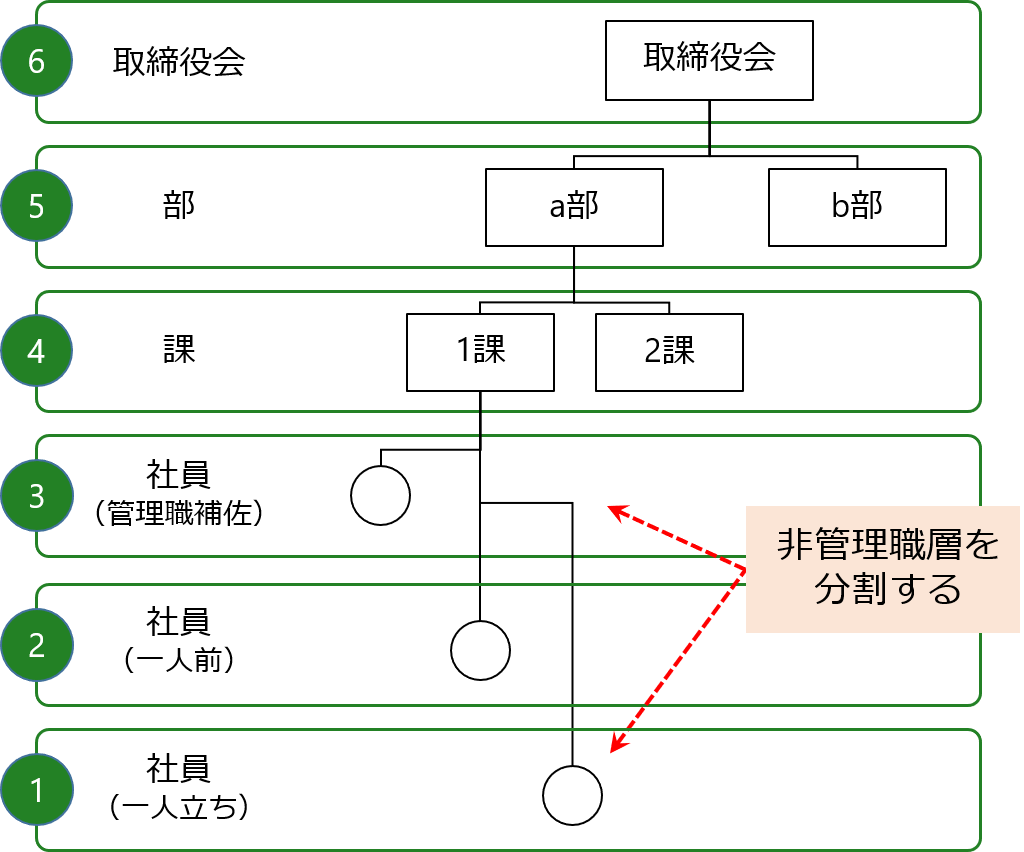

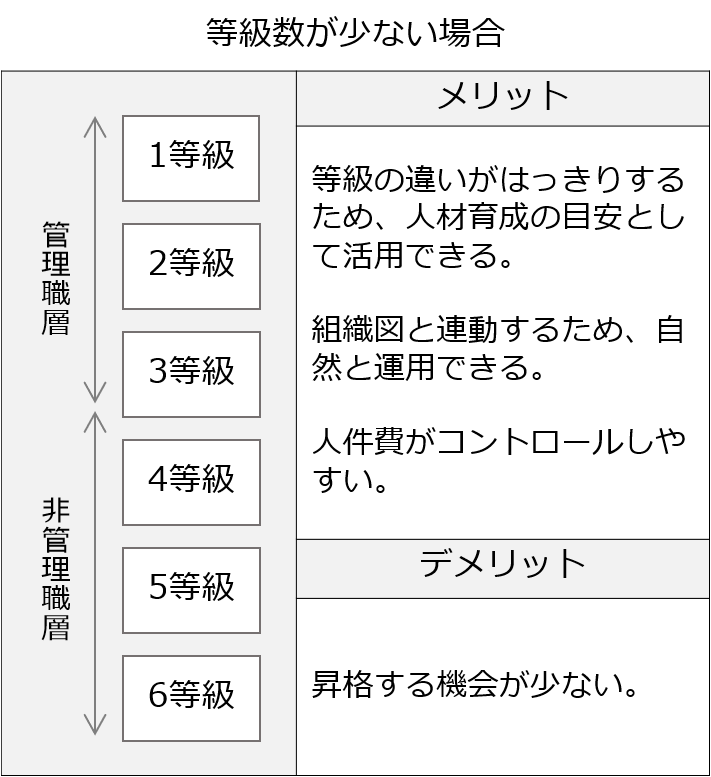

実際の等級数は、組織階層の数+2~3の範囲内で設定する。

組織階層の数より多くの等級数を設けるのは、非管理職層をいくつかに分解する必要があるからだ。

例えば、4階層を持つ会社で、そのまま4等級にしてしまうと、非管理職層で、新入社員も10年目のベテラン社員も同じ等級、ということになってしまう。

10年間、頑張って働いてきたにも関わらず、新入社員と同じ扱いとなれば、モチベーションダウンは必至である。

例えば20等級用意したとして、20個の違い、例えば15等級と16等級の違いを説明できるだろうか。

説明できないものは、当然形骸化する。

車のギアは5速だ。5速ではなく20速あったら使いこなせるだろうか。人間が直感的に使いこなせる区分というのは、“5”前後なのではないか。

等級数が多い場合のメリット/デメリット

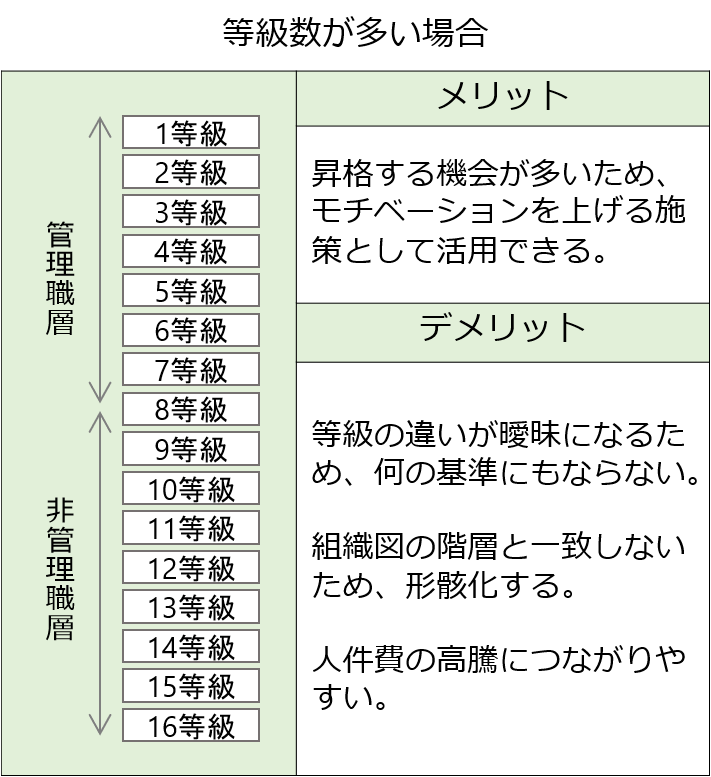

ところが、等級を10等級、20等級と設けている会社も存在する。

等級を多くすることにもメリットがあるから、20等級に分割する会社が存在するのだ。

メリットは、20等級あると、19回も昇格できることになるから、モチベーションをかけやすい点にある。「もう少し頑張れば、来年にはまた昇格できるぞ!」といった具合に。

ただし、繰り返しになるが、等級が多ければ等級間の違いは曖昧になる。

昇格人事は曖昧にやっても“期待人事”ということであまり問題にならないが、降格人事は曖昧さが許されない。

降格には明確な理由が求められるから、だが、説明がつかないから降格に踏み切れない。

しかし、降格のない制度など機能するはずがないのだ。昇格のみで機能するのは永遠に成長し続ける会社だけだが、そんな会社はほぼ存在しない。

日本企業の多くは、降格人事を避ける傾向がある。等級を細かくして、昇格を曖昧に行ってきたからだが、行きつく先は人件費の高騰だ。

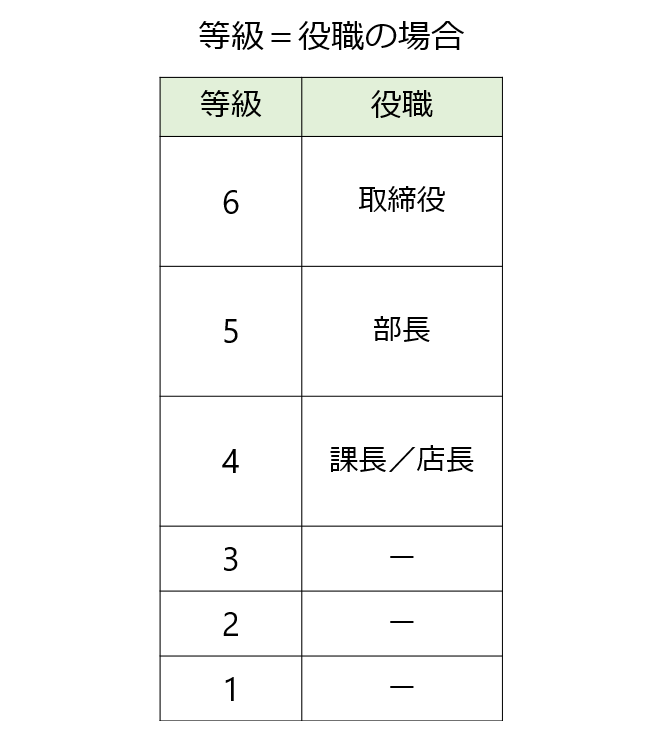

等級と役職

等級制度を小難しくしているのが、等級と役職の違いではないかと思う。

整理すると、等級とは社員を序列、格付けしたものだ。等級は社内の格付け、役職は社外の格付けと考えれば良いだろう。

ダブルスタンダードに違和感があれば、等級と役職は完全にセットにして考えても構わない。実際に私がコンサルティングした先では、等級と役職は完全に一致させている。

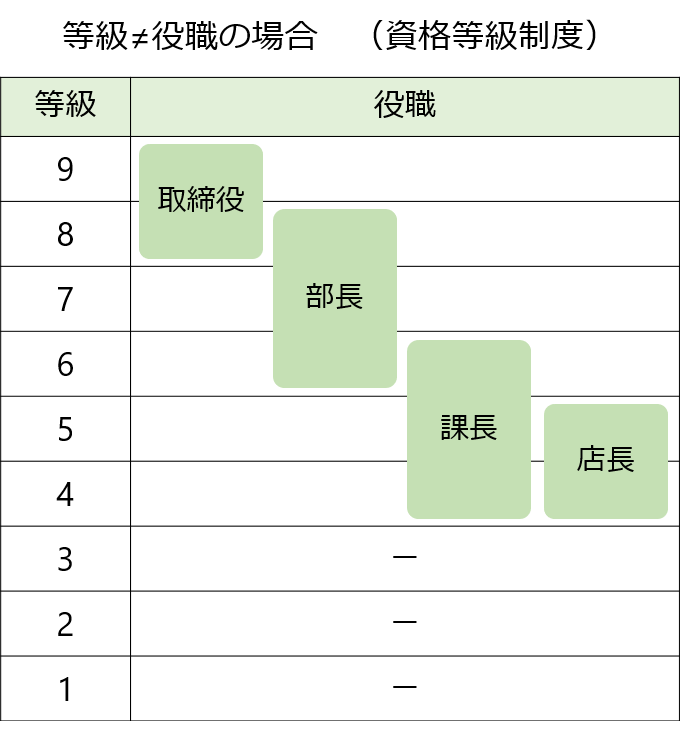

【メモ】資格等級制度

等級と役職を分けるメリットもあるから、分ける会社が存在しているのだ。

等級と役職を分ける制度を、資格等級制度と呼ぶ。資格等級という概念が生まれた背景は、

「組織図上は、役職者はこれ以上必要ない。でも、適任者ならば存在する。組織の都合で昇格できないのは不憫だから、役職以外の格付け=等級を作って、昇格させてあげよう。」

というものだ。

会社の成長がとまれば、組織図の拡大もとまる。新たな役職者は要らなくなる。でも昇格させないと給料も、モチベーションも上がらないから、等級という別の格付けを作ってしまったのだ。

資格等級は、はっきり言って苦し紛れの制度だと思う。段階的に廃止に向かっている会社が多いと認識している。

等級の定義

とにかく等級間の違いを、シンプルに、それでいて、はっきりさせることが大切だ。

“等級をどのようなモノサシで区分するか”

その方法はいくつか存在するが、まずは地頭で整理して欲しい。部長には何をして欲しいのか、課長には何をして欲しいのか。

等級定義は、できれば自分たちでしっかりと考えて欲しいテーマだが、以下に2つ例を示す。

<定義例①:役割の段階で整理した場合>

| 階層 | 等級 | 役職 | 期待役割 |

|---|---|---|---|

| 管理職 | M3等級 | 取締役 | 戦略、ビジョンを策定し、浸透する |

| M2等級 | 部長 | 専門性の異なる複数のチームをまとめる | |

| M1等級 | 課長/店長 | 自分のチームをまとめる | |

| 非管理職 | G3等級 | 管理職を補佐する | |

| G2等級 | 一人前として成果を出す | ||

| G1等級 | 早期に一人立ちする | ||

※1等級、2等級では味気ないので、管理職をManagement1等級~3等級、非管理職をGeneral1等級~3等級としている。

まずは「期待役割」の欄に注目して欲しい。

各等級に期待する段階を一言で、かつ、違いが明確になるように表現している。

これぐらいシンプルに定義すれば、現場に浸透させることが可能になる。また、昇格/降格基準としても機能する。

この例では、G2等級を“一人前”と定義している。上司からの指示がないと動けない人は、半人前であるため、この会社ではG2等級に昇格することはできない。

受け身の社員はいつまで経ってもG1等級に留まる。

G3等級を“管理職の補佐”と定義している。陰で他の社員と一緒になって、上司の愚痴を言っているような人は、この会社ではG3等級に昇格することはできない。

上司の足を引っ張る社員はいつまで経ってもG2等級に留まる。

もちろん、この定義の仕方はあくまで一つの例だが、このようにチームや周囲に対する影響力の発揮度合いで、等級を整理するのは、オーソドックスなやり方だ。

もう少し噛み砕いて、役割に沿った「主な行動」について整理すると、尚、社員の理解が深まるだろう。

「主な行動」については、会社側から提示するだけではなく、社員にも考えてもらうと尚良い。役割に対する理解が深まるはずだ。

いきなり細かく定義すると、現場の社員はほぼ読まないので、「立ち位置」→「主な行動」の順で整理していこう。

| 等級 | 期待役割 | 主な行動 |

|---|---|---|

| G3等級 | 管理職を補佐する | 高い個人目標を達成することで、組織成果をリードする 戦略/戦術をメンバー目線で伝え、浸透させる メンバーの意見や現場の情報を上司に伝え、意見を交わす 仕事を任せ、指導することでメンバーを成長をさせる メンバー同士の交流を図り、職場環境を良くする |

| G2等級 | 一人前として成果を出す | プレイヤーとして成果を出す 上司の指示がなくても、自律的に行動する 周囲と積極的に情報を共有する 専門性を磨く |

| G1等級 | 早期に一人立ちする | 会社を理解する 早く会社、チームに溶け込む 上司の指示を活用しながら成長する |

<定義例②:損益計算書の段階で整理した場合>

よりシンプルに、損益計算書の段階で整理するのも一つのやり方だ。

数字意識を強化する場合には、有効に機能する。

等級の定義ができたら、そのまま昇格基準/降格基準としても活用しよう。

昇格基準が別の理由で決まるとしたら、等級は形骸化する。作ったら、運用しよう。

| 等級 | 科目 |

|---|---|

| G1~3等級 | 売上 |

| M1等級 | 売上原価 |

| 売上総利益 | |

| M2等級 | 販売費及び一般管理費 |

| 営業利益 | |

| M3等級 | 営業外収益 |

| 営業外費用 | |

| 経常利益 |

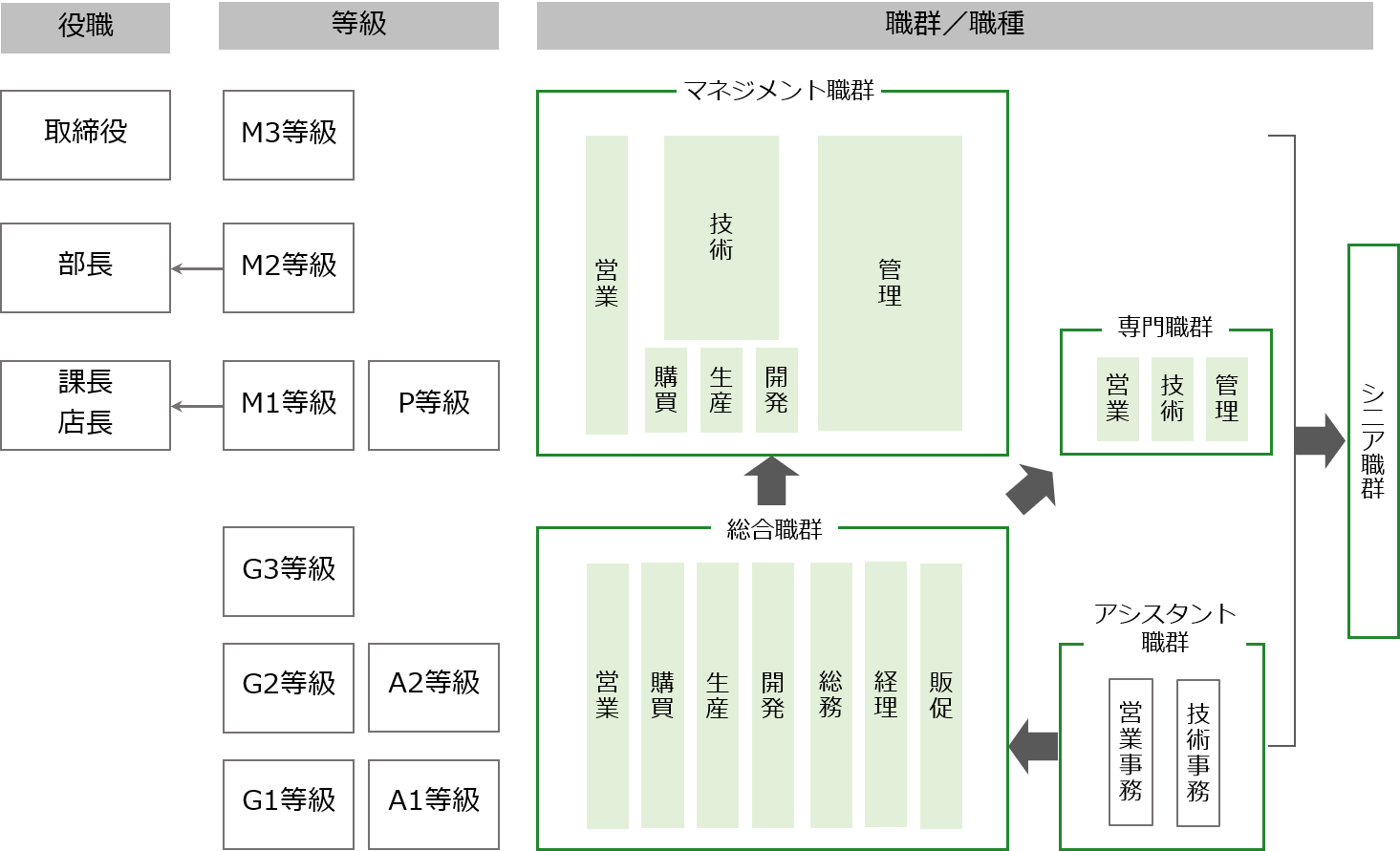

③キャリアパス

等級とは、社員の序列・格付けを決めて、それぞれに求めることを整理したものであった。

等級が縦の序列なら、職群や職種は横の区分である。組織には縦軸だけではなく、横軸も存在する。

等級に加えて、横の区分である職群、職種を整理したものを、キャリアパスを呼ぶ。この1枚を見れば、キャリアのイメージが湧くようにすることが大切だ。

図がキャリアパスの事例だ。一つずつ明確にしていこう。

各社員の担う仕事のレベルを明確にすることで、等級ごとに評価、賃金、教育の違いを検討することが可能になる。

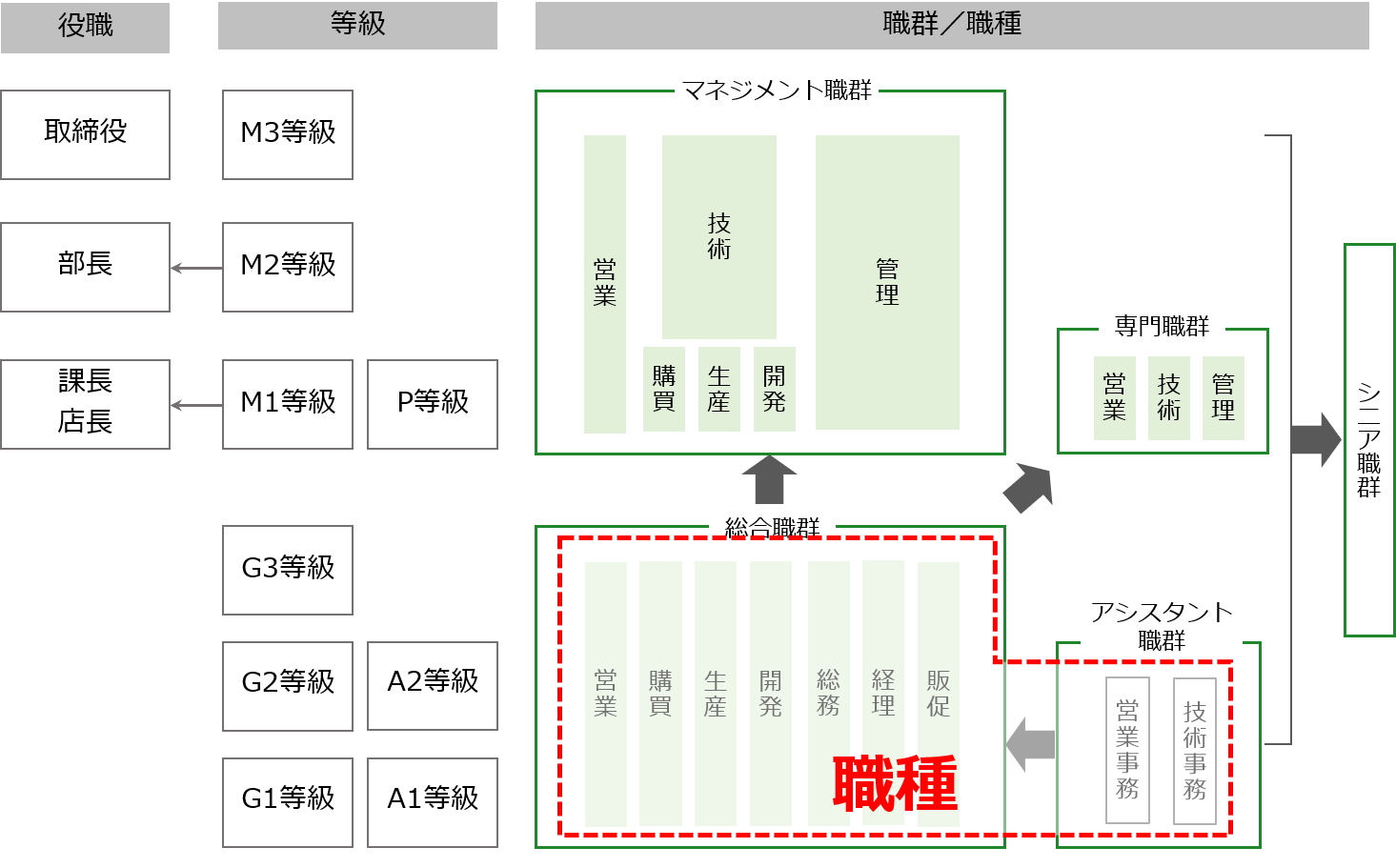

職種とは…仕事の種類のこと

各社員の担う仕事の種類を明確にすることで、職種ごとに評価、賃金、教育の違いを検討することが可能になる。

職群とは…会社に対する貢献方法のこと

会社にどのように貢献したいかを明確にすることで、社員の適性にあった配置が可能になる。

職種

職種が異なれば、評価の仕方も異なるため、職種の数だけ評価項目を作る可能性がある。

従って、職種が多い会社では、多くの評価項目を作る可能性が高いため、作りこむときの負荷が高い。

多様な職種が存在する会社であれば、似たような職種は一つの職種としてみなすなど、ある程度整理しておくと良い。

先ほど示したキャリアパスを持つ会社では、9つの職種(営業、購買、生産、開発、総務、経理、販促、営業事務、技術事務)で整理している。

職群

働き方の多様化が進む今、職群(貢献の仕方)を整理しておくことは重要度が増してきている。

貢献の仕方が違えば、自ずと評価の仕方や賃金の決め方も違ってくるため、職群について整理しておくことも、とても重要な位置付けとなる。

以下、主な職群について整理していく。

管理職群と総合職群

※図中では、M1~M3等級(Management)、G1~G3等級(General)で表現している。

一番シンプルな職群だ。管理職と、それ以外。

賃金上の特徴は、管理職群のほうが水準が高いことと、残業代の扱いが異なる点である。

評価、教育上の違いは、前者はマネジメント、後者はプレイヤーとしての実務が問われる点だ。

先ほどの会社では、管理職や専門職になるためには、まず総合職になる必要がある。(あくまで、例)

また、この会社では「購買課長」は存在するが「購買部長」は存在せず、「購買」「生産」「開発」をまとめて統括する「技術部長」が存在する。

一方で、営業については課長も部長も存在する。

このキャリアパスのように、どの職種に、どこまでの等級が存在するのか(させたいのか)を明示していこう。

購買課長になったら、次は購買部長と安易に昇格させてしまうのは、組織図について整理ができていないからである。(もちろん購買部長が要らない、という意味ではない。会社によっては必要な場合もあるだろう。)

専門職群

※図中では、P等級(Professional)で表現している。

管理職ではなく、専門職(プロ)として生きていくキャリアを示したものになる。

総合職として力をつけたからと言って、誰でも管理職に向いているとは限らない。本人の志向性もあるため、多様な貢献の仕方を準備したほうが良い。

技術革新が目覚ましい今の時代において、業績に対する専門職の重要性は増すばかりだ。業界によっては、経営陣をはるかに上回る賃金を手にする専門職が出現している。

ただし、管理職になれなかった“ベテランたちの墓場”にならないようにする必要がある。

プロとしてしっかり成果を出してもらえるように、明確な登用基準、評価制度を作るべきだろう。

この会社では、総合職G3等級になった人の一部が、専門職に進む。専門職の待遇は管理職M1等級に近いが、等級は一つしかない。

専門職について知りたい方は、『専門職(スペシャリスト)の人事評価』で詳しく説明しているので是非ご覧頂きたい。

シニア職群

少子高齢化の影響で、採用戦線は激化の一途だ。

そこで、多くの企業では定年を迎える社員に、引き続き会社に残ってもらえるよう働きかけている。

以前であれば、役職定年や定年を設け、定年後は嘱託社員として“ボーナス支給はなし”、“定額固定給”で処遇する会社も多かった。

評価や賃金の決め方も適当で“できれば安く、定額で”という感じであった。

しかし、引き続きシニアを戦力として期待している会社では、定年前とあまり変化をさせない評価、賃金体系を整えつつある。

もっと簡単に言えば、定年後も賞与を支払う企業が増えてきた。

この会社の例では、どの職群、等級にいた社員も、希望があればシニアとして会社に残ることができる。

アシスタント職群

※図中では、A1~A2等級(Assistant)で表現している。

所謂、事務方を指す。

大企業ではアシスタント職群を廃止し、総合職に一本化する動きもある。正社員は本業のみに特化してもらい、その他の雑務は外注する。

しかし、その成否ははっきりしていないというのが実情だろう。この層をなくすと、間接コストは下がるが、全ての雑務を外注化できるわけではないため、本業に投下する工数が減る傾向がある。

よく考えてから整理したいところだ。

この会社では、アシスタントはA1等級、A2等級までしか存在せず、さらなる昇給・昇格を目指すためには、総合職に異動しなければならない。

パートナー職群

所謂、業務委託先、外注先のことだ。

これまでは世間相場などを意識しながら、費用を見積もっていたが、最近では同一賃金同一労働を意識し、正社員と同じ業務をする場合は、同じ水準の費用を支払う流れになりつつある。

そうすることによって、外注が正しいかどうかを見極める。

嘱託、契約、アルバイト社員といったこれまでのくくり方ではなく、賃金については、実際の仕事内容で整理していくことが好ましいだろう。

賞与については、本当の意味での運命共同体ではないため、支払う必要はもちろんない。固定給のみ、正社員に合わせれば良いだろう。

この会社では、今のところパートナー職群は設けていない。(あくまで、例)

まとめ

- 等級制度は社員の成長のモノサシになる。

- 等級制度を作れば、他の3制度(評価・賃金・教育)も明確になる。

- アウトプットすべきは以下の3点。

①3年後の想定組織図

②等級定義

③キャリアパス