おおよそ5年~10年に一度ぐらいのサイクルで、大企業によるリストラのニュースが新聞やポータルサイトを賑わします。

早期退職を促すものが多く、以前は50代後半の社員を対象としていましたが、年々若年化し、今では45歳以上がメインターゲットになってきています。

リストラは大企業固有の現象ではなく、人件費と業績のバランスがとれていない会社では、どこでも起こり得ることです。

特に、業績との関連性が低い、報酬・賃金を支払っている会社では、業績が悪化した時点で人件費の支払いが苦しくなります。

報酬制度・賃金制度の設計でもっとも大切なことは、「きちんと支払うこと」「支払える見通しを持つこと」です。

そこで、本記事では、業績と連動する報酬制度・賃金制度の作り方を解説していきます。

慣習に囚われることなく、業績との関係性を意識した制度づくりをしていきましょう。

報酬制度でアウトプットすべきは、以下の目次にある6つです。以下、一つずつ解説していきます。

1.社員に伝えたいメッセージを考える

報酬制度の内容は、社員に対して強いメッセージを与えます。特に金銭的な報酬は直接的でわかりやすいため、印象が強いです。

例えば、勤続給なら「うちの会社に長くいてください」、業績給なら「結果を出してください」というメッセージが伝わります。

とてもメッセージ性が強いので、社員に伝えたいメッセージを整理した上で、報酬制度を組み立てましょう。以下は、金銭報酬の一覧です。一番右の列には、メッセージがありますので、参考にしてみてください。

| 分類 | 賃金の名称 | 内容 | 伝えるメッセージ |

|---|---|---|---|

| 基本給 | 年齢給/勤続給 | 年齢や勤続年数の長さに応じて支払う | うちの会社で長く働いてください |

| 職能給 | 職務を遂行する能力に応じて支払う | 能力を磨いてください | |

| 職務給 | 担当する職務(仕事)に応じて支払う | より高度で価値ある仕事をしてください | |

| 役割給 | 期待する役割に応じて支払う | 期待される役割を発揮してください | |

| 役職給(役職手当) | 役職に応じて支払う | 出世して、マネジメントしてください | |

| 業績給(業績手当) | 業績の大小に応じて支払う | 業績を上げてください | |

| 諸手当 | 住宅手当 | 一定の条件をもとに支払う | 安心して働いてください |

| 家族手当 | 家族人数に応じて支払う | 安心して働いてください | |

| 営業手当 | 外回りをする社員に対して支払う | 外回り、お疲れ様です | |

| 資格手当 | 資格者に対して支払う | 勉強して資格をとってください | |

| 地域手当 | 居住地域の物価に合わせて支払う | 安心して働いてください | |

| 皆勤手当 | 欠勤・遅刻・早退の少なさに応じて支払う | 毎日元気に働いてください | |

| 割増賃金 | 時間外/休日/深夜 | 所定外の労働時間に対して支払う | 残業、お疲れ様です |

| 賞与 | 賞与 | 会社業績・個人評価に応じて支払う | 業績を上げてください |

メッセージに一貫性を持たせる

報酬制度のメッセージを決めたら、一度立ち止まって、等級制度、評価制度を見直してみましょう。報酬制度を含めた3つの制度で、メッセージは一貫していますか?

伝えたいメッセージが一つとは限らないため、3つの制度におけるメッセージが完全に一致している必要はありませんが、ある程度一貫性がないとブレてしまい、何も伝わらなくなる可能性があります。

全体を俯瞰しながら、再度整理してみましょう。

本来は制度作りの一番はじめに、メッセージなりコンセプトを設定しておけば良いのですが、各制度の概要を掴んだ段階で見えてくることもあるでしょう。

2.報酬体系を決める

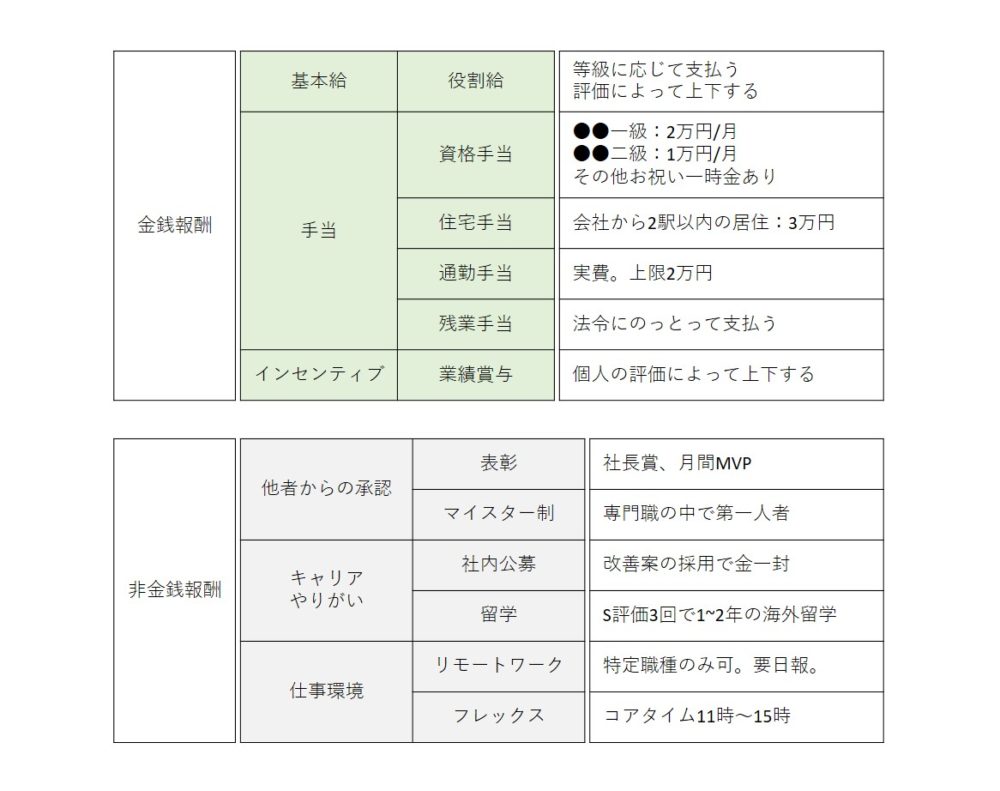

以下はある会社の報酬体系です。このようなアウトプットをイメージしながら、1つずつ内容を整理していきましょう。

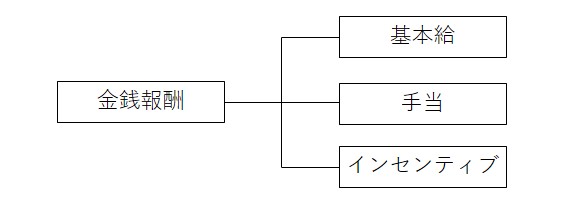

金銭報酬

基本給

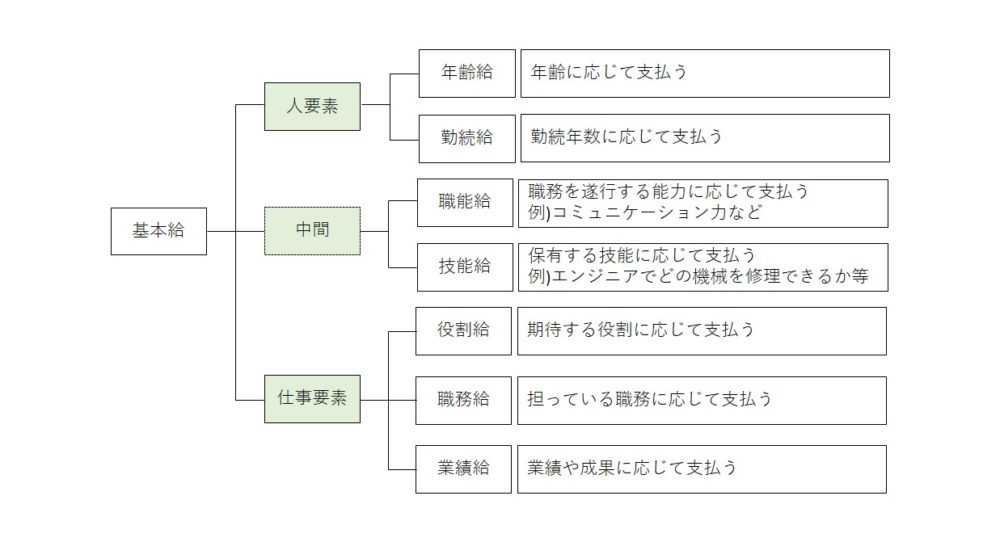

基本給には以下のように「人」に注目したものと、「仕事」に注目したものがあります。

成果に関係がある「仕事要素」に対して、賃金を支払うことをおすすめします。「人要素」で賃金を支払うと、年月とともに人件費が上昇し、結果的に年功序列になってしまいます。

過去の反省を踏まえ「人要素」を排除する方向で動いている会社が多いのが実情です。例えば、年齢給、勤続給などは廃止される方向にありますし、職能給の会社も少しずつ減ってきています。

基本給 = 勤続給 + 職能給 + 業績給 のように複数を組み合わせるのは、避けましょう。メッセージが伝わりにくくなります。

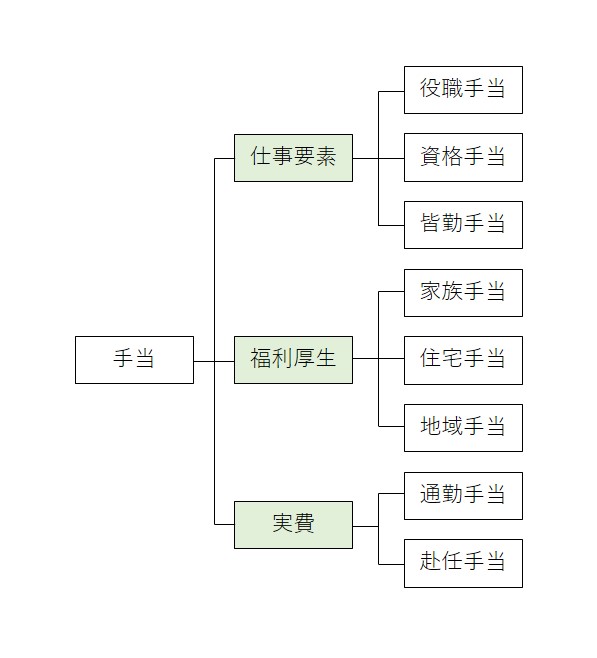

手当

基本的に、成果に関係しない手当を設ける必要はありません。そうした手当が増えれば増えるほど、業績と人件費が連動しなくなるからです。

採用強化を意図して福利厚生を手厚くする会社は多くあります。しかし、住宅手当などは一度設けるとなくすことが難しくなるため、慎重に検討したいところです。

金銭以外の方法でも採用強化を行うことは可能ですので、過去の慣習に囚われないようにしましょう。

※実費はもちろん支払いましょう。

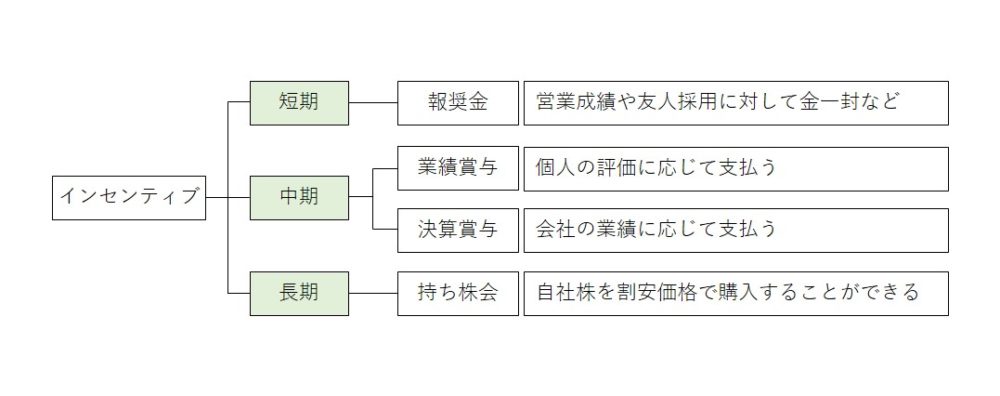

インセンティブ

報奨金を設ける場合は、特定職種に偏らないようにしましょう。営業インセンティブを設けている会社がありますが、営業にしか支払っていないケースが多いです。営業インセンティブは否定しませんが、他の職種も協力できる内容にしましょう。(案件発掘を対象にするなど)

賞与については、個人の業績評価なのか、会社業績なのか、支払い根拠を明確にしたほうが良いでしょう。根拠を曖昧にしておくと、社長が独断で賞与額を決めていると、社員は誤解してしまいます。

成果と運用面で金銭報酬を整理する

上のマトリクスは、「成果との相関」と「運用のしやすさ」で、金銭報酬を評価したものです。マトリクスの右上にくる報酬を採用してはいかがでしょうか。

業態やこれまでの歴史によっても各報酬の位置づけは変わってくるでしょう。例えば、昔から様々な報奨金を設けている会社では、社員が報奨金に慣れてしまい、あまり効果がなかったりします。各社で、自社の状況を踏まえて整理することが大切です。

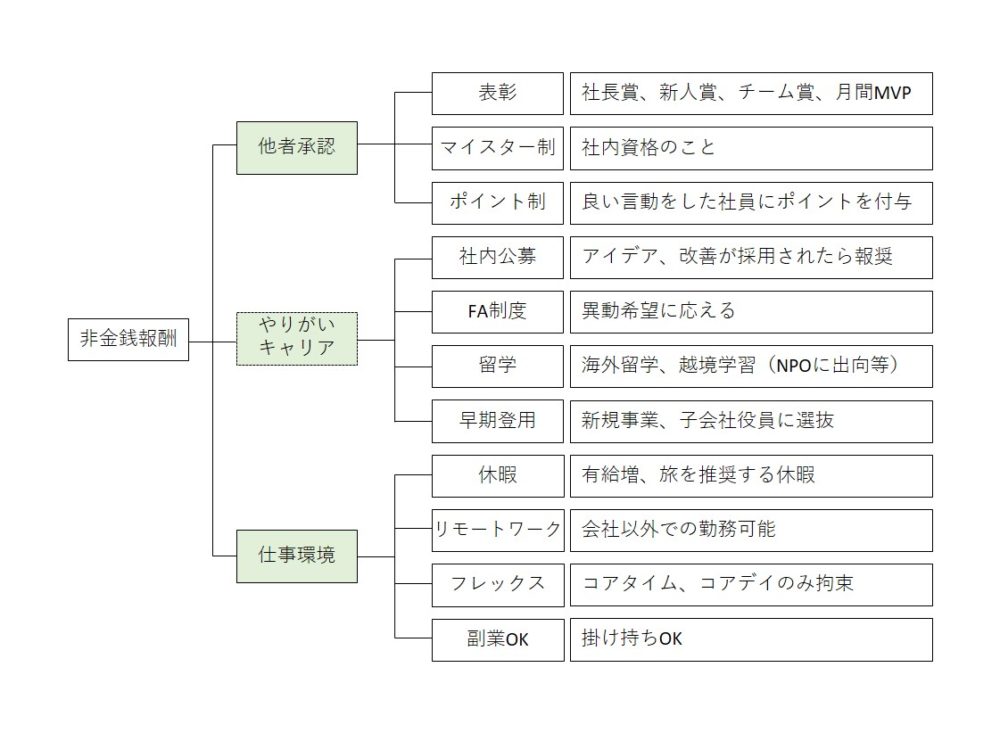

非金銭報酬

3年前のボーナス額は忘れますが、10年前に表彰されたことは忘れません。つまり、金銭報酬より、非金銭報酬のほうが社員に与える影響は大きいでしょう。

また、非金銭報酬は自由度が高く、各社、アイデア次第でオリジナルの制度設計が可能です。人事制度はどうしても硬くなりがちですが、非金銭報酬は楽しく検討できるテーマです。住宅手当などと違って、廃止することも比較的簡単です。

そして、採用強化には持ってこいのテーマですから、社員の知恵も借りながら、色々なアイデアを出していきましょう。

ただし、非金銭報酬もコストパフォーマンスを良く考えて、設置していきましょう。社員から見れば非金銭であっても、会社から見ればどれも金銭や手間がかかり、ただではありません。

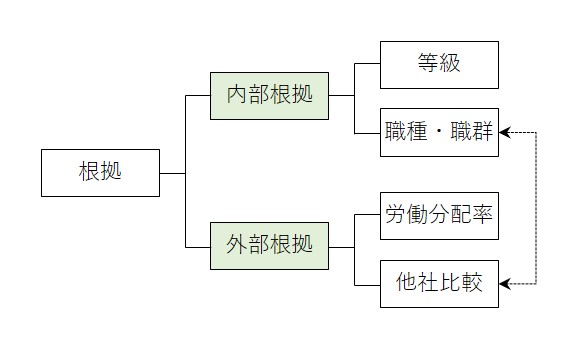

3.賃金水準の根拠を決める

内部根拠(等級)

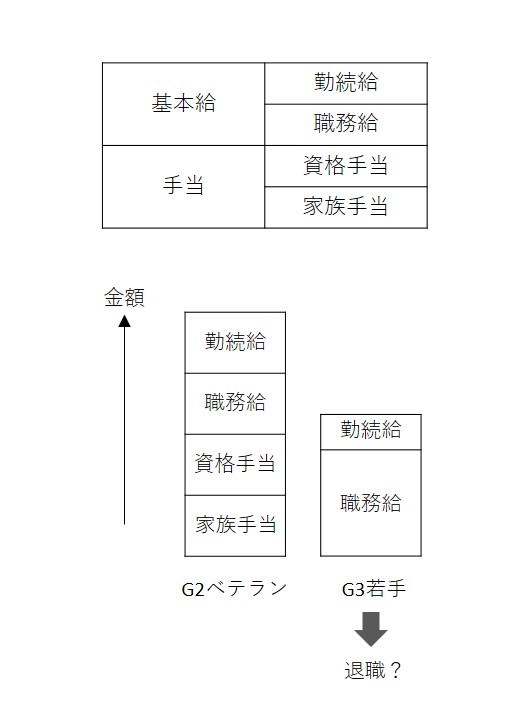

表のような報酬体系の会社がよくあります。

「パッとしないG2等級のベテラン社員」

「大きな成果を出しているG3等級の若手社員」

このような会社では、2者の比較で、右図のように、G2等級・ベテラン社員の賃金額が多くなってしまうケースが多々あります。そして、このような状態が続くと、優秀な若手社員の流出につながります。

基本給や手当の内容が、成果と連動していないから起こることです。

等級ごとに報酬格差をつけて、シンプルに成果で報酬額が決まるようにしていきましょう。

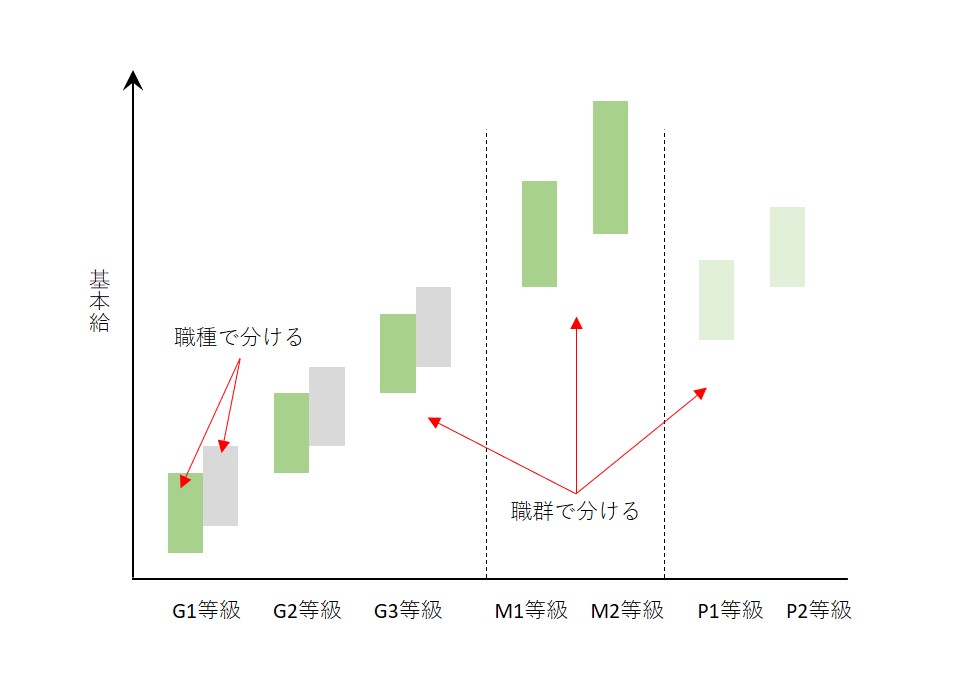

内部根拠(職種・職群)

職種によっては、仕事が非常にハードであったり、難易度が高い仕事しているケースもあるでしょう。その場合は、職種間で基本給のレンジを変更することも検討します。また、マーケットや他社との兼ね合いで、特定職種の採用が難しいケースでは、魅力的なレンジにする必要性が出てきます。

職群、つまり働き方や、会社への貢献の仕方が異なるグループ間では、レンジの変更も検討します。

等級制度で、職種・職群をきちんと整理しておけば、報酬制度においてもグループごとに報酬体系をアレンジすることが可能になります。グルーピングが曖昧になっている場合は、再度、等級制度を見直しましょう。

職種・職群間で報酬体系をアレンジすることにはデメリットもあり、それはジョブローテーションを行った場合、基本給が上がったり、下がったりする可能性があるという点です。調整給をつけても良いですが、調整を続けると混乱します。ローテーションを行う可能性がある職種間では、あまりレンジを変えないほうが良いでしょう。

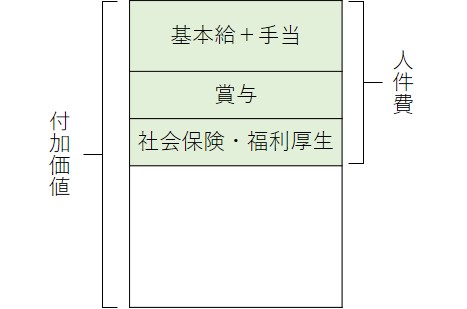

外部根拠(労働分配率)

労働分配率とは、人件費 / 付加価値 のことで、外部から稼いだお金(付加価値)に対する分け前の率を意味します。分け前の率が決まっているわけですから、人件費を決める根拠としては、極めてフェアであると言えます。

業態によって適切な労働分配率は異なりますが、一般的には40%を目安にしている会社が多いです。

多くの投資を要する商売では、償却費なども考慮して付加価値を算出するべきでしょう。設備が付加価値を生んでいる側面があるからです。

(原価+α)としているのはそのためです。+αは会社ごとに検討しても良いのではないでしょうか。いずれにせよ、実質的な分け前の率を決める、ということです。きっちり40%にすると融通が利かないので、37%~43%のような幅を持った設定で良いかと思います。

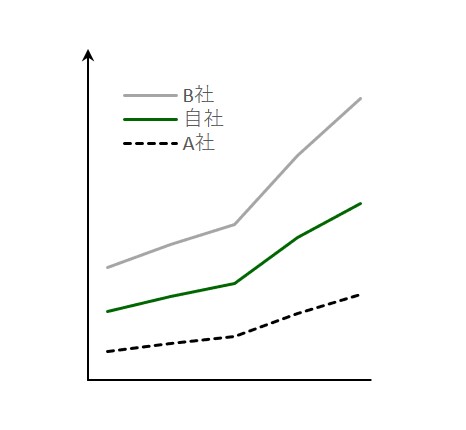

外部根拠(他社比較)

採用における競争力を意識するため、同業他社や、同地域の賃金水準は把握しておいたがほうが良いでしょう。特に人気職種については、マーケットの水準を把握しておかないと採用で困ることになります。

自社の賃金水準を決める根拠としても良いのですが、報酬体系は各社異なるため、比較の際には注意が必要です。

年収1,000万円!と謳っている企業でも、その内情が歩合であったり、離職率が高ければ、比較対象とは言えません。

上場企業なら、データがあるため同業比較が可能ですが、地方・中小企業の場合は、他社の数字は参考値として捉えるぐらいが良いでしょう。

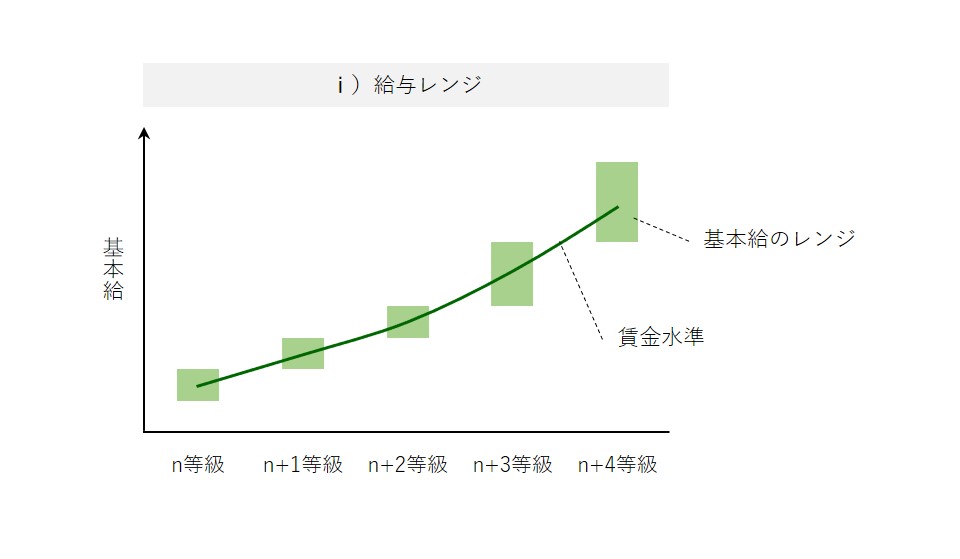

4.基本給のレンジ(幅)を決める

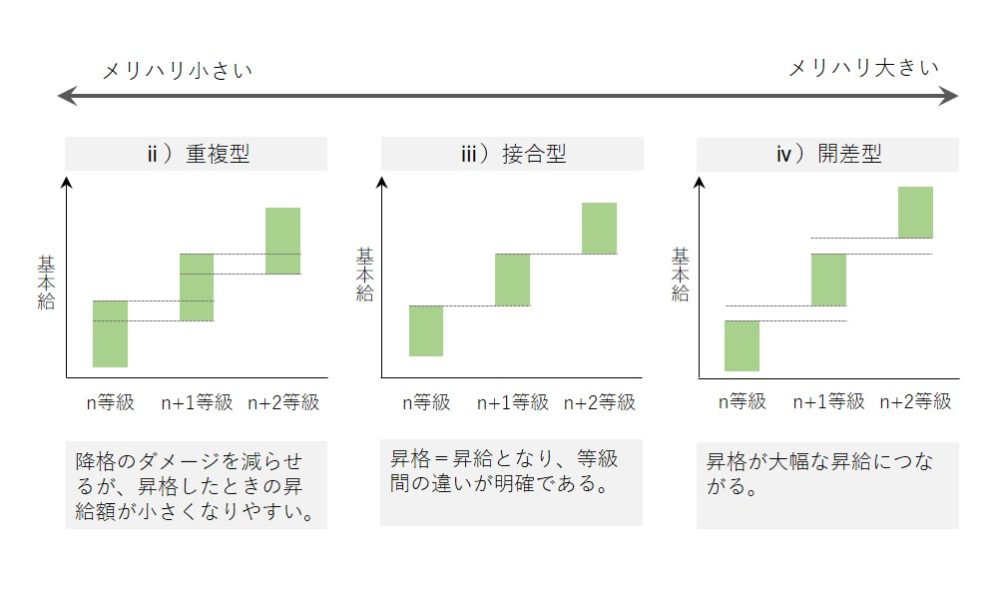

ⅰ)のように、等級ごとに給与の幅(レンジ)を決めていきます。決め方はⅱ)~ⅳ)までの4パターンあり、給与のメリハリをどこまでつけたいか、その程度で決めていきます。

基本型

以下に、ある会社の基本給レンジを示します。基本的な型と言えます。

この会社では、非管理職に接合型を適用しています。非管理職の多くは、基本給が低めに設定されるため、昇格したら昇給につながるような設定にします。基本給は低いものの、順調に昇給していくイメージです。

管理職と非管理職の間は、少し開けています。(開差型)残業代を支払った後でも、管理職のほうが高給となる設定にしています。この会社では以前から、管理職になったら年収が下がるという指摘があったため、設定を変更しました。

管理職には重複型を適用しています。昇格・降格時の、昇給・減給のインパクトを小さくするためです。組織図の変更で部署が新設されたり、統廃合される場合に、等級(役職)の変動があり得ます。実力ではなく組織都合で等級(役職)が決まることがあるため、マイルドな設定にしています。

5.昇給テーブルを作る

号棒による社員比較をやめましょう

職能資格制度が長く続いた弊害なのか、いまだに号棒を昇給テーブルとして採用している会社があります。号棒の概念自体に問題はないのですが、号棒を好んで使う社長にその真意を確認すると、「社員の給与が比較しやすいから」という回答が返ってきます。

要は、号棒表の横に社員の名前を書き入れながら、給与の最終調整を行っているのです。調整と言えば聞こえが良いのですが、社長の考えで給与が変わるわけですから、社員からは非常に評判が悪いですし(もちろん、社員は言いませんが)、これをやるなら、最初から等級制度や評価制度は必要ないことになってしまいます。

報酬の根拠は、等級や評価ですから、社員の給与を一覧にしないと、給与を決められないのはおかしな話なのです。(部署間の調整はあり得ます)

社員の給与を一覧にして、それを見ながら給与を決めるのは、もうやめましょう。それは、制度が上手く機能していないと社長自ら認めるようなものです。

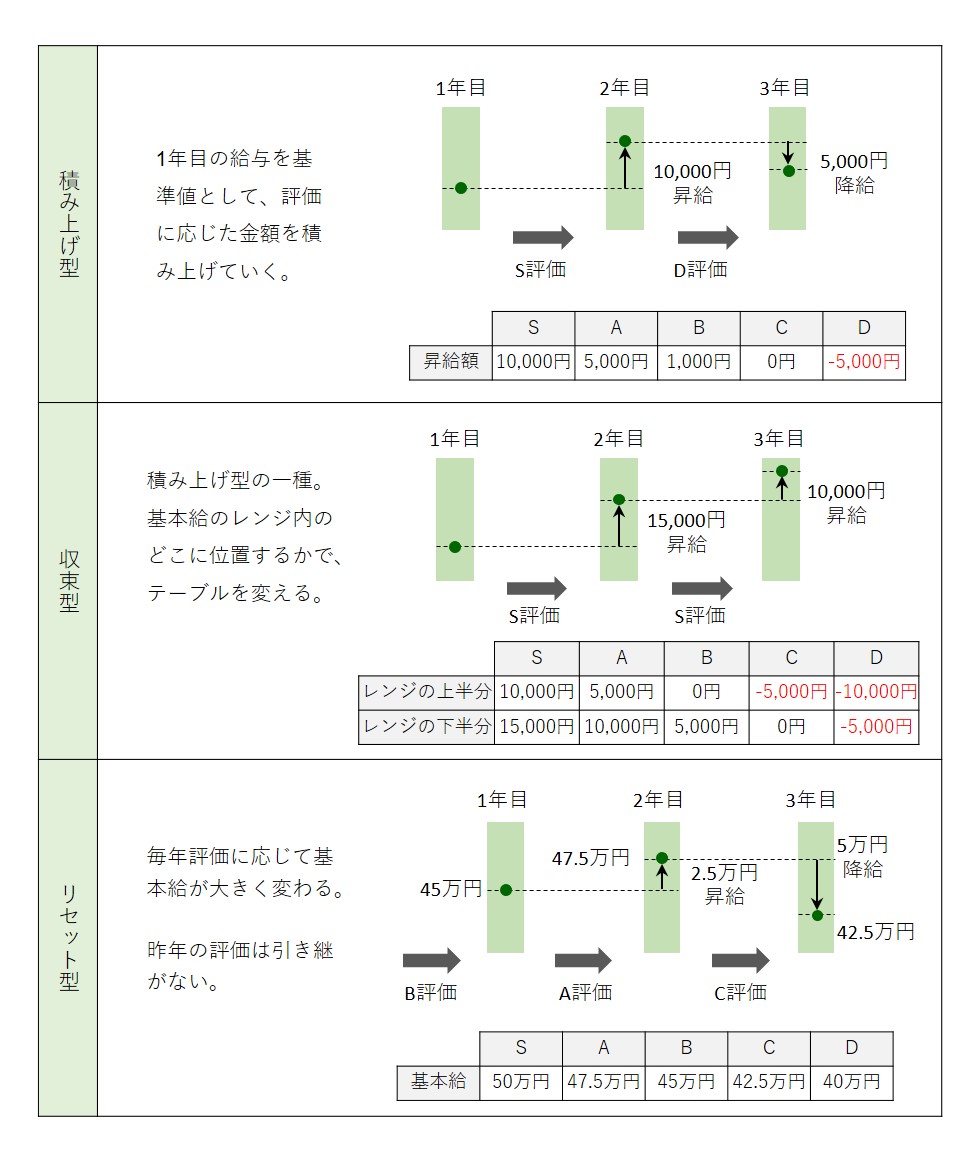

昇給テーブルのパターン

昇給テーブルのパターンは以下の3つです。下に行けば行くほど、評価結果によってメリハリのある昇給/降給をします。等級・職群でテーブルを使い分ける会社もあります。自社の考えに合わせて設計していきましょう。

6.賞与テーブルを作る

賞与の位置づけ

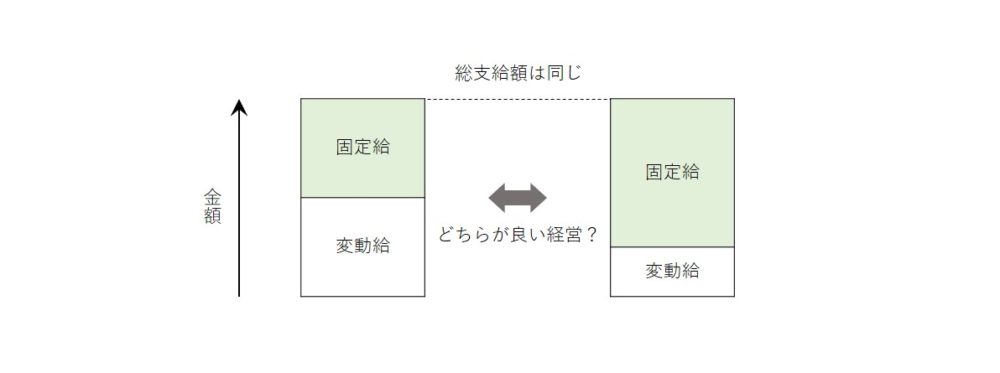

本来の賞与とは、人件費の調整弁です。本当は賃金を固定給で全て支払ったほうが、社員の生活も安定しますし、経営的にもコストは安定します。

季節変動や、景気によって業績がどうしても上下してしまうため、人件費を調整するために変動給としての賞与があります。

賞与の位置づけは各社の自由に設定すれば良いのですが、赤字なのに賞与を出している会社や、賞与のためにつなぎ融資をしている会社は、賞与の位置づけを明確にしたほうが良いと思います。

何となく支払うのではなく、賞与の位置づけを明確にしていきましょう。

賞与テーブルのパターン

以下に賞与テーブルのパターンを示します。会社、個人の評価を両方取り入れた、組み合わせ型をおすすめします。尚、(賞与)=(基本給)×(支給月数)としていますが、基本給を基準にしなければならない、という法律はありません。会社設立から年数が経っていない場合は、違う形も検討してみましょう。

賞与の決め方について知りたい方は、『中小企業における賞与の決め方』で詳しく説明しているので是非ご覧頂きたい。

まとめ

- 報酬制度は継続的に支払い可能なものにする。

- 等級制度・評価制度と一貫性を持たせる。

- オジリナリティーは非金銭報酬で表現する。

- アウトプットすべきは以下の6点。

1.社員へのメッセージ

2.報酬体系

3.賃金水準

4.基本給のレンジ

5.昇給テーブル

6.賞与テーブル